2017年07月31日

伊佐山紫文8

『ドイツ幻想文学傑作選 ロマン派の森から』今泉文子編訳 ちくま文庫

「金髪のエックベルト」(ルートヴィヒ・ティーク)

「アーデルベルトの寓話」(アーデルベルト・フォン・シャミッソー)

「アラビアの女預言者 メリュック・マリア・ブランヴィル」(アーヒム・フォン・アルニム」

「大理石像」(ヨーゼフ・フォン・アイヒェンドルフ)

「ファールンの鉱山」(E.T.A.ホフマン)

リート、いわゆるドイツ歌曲をやる歌手は、この一冊を是非読んでおくべきだ。

シューマンやヴォルフ、あるいはR.シュトラウスやマーラーらが、どのような文学的雰囲気の中で創作を行ったか、手に取るように分かるだろう。

音楽との関係をメモしておく。

アルニムはブレンターノ(学者でなく詩人の方)とともに民謡を集め、詩的に再構成し『子供の不思議な角笛』として出版した。

これにはマーラーが曲をつけている。

アイヒェンドルフはロマン派作曲家とは切っても切り離せない詩人。

シューマンの「リーダークライス」が最も有名。

個人的に好きなのはR.シュトラウスの『四つの最後の歌』の中の「夕映えの中で」。

ジョージ・セル指揮でのシュワルツコップフの最高の演奏が残されている。

ホフマンは言うまでもなく、幻想文学の巨匠であり、音楽への影響も計り知れない。

ジャック・オッフェンバックの『ホフマン物語』はホフマンの物語が原作であり、また、チャイコフスキーの『くるみ割り人形』もホフマンの奇想による。

「金髪のエックベルト」(ルートヴィヒ・ティーク)

「アーデルベルトの寓話」(アーデルベルト・フォン・シャミッソー)

「アラビアの女預言者 メリュック・マリア・ブランヴィル」(アーヒム・フォン・アルニム」

「大理石像」(ヨーゼフ・フォン・アイヒェンドルフ)

「ファールンの鉱山」(E.T.A.ホフマン)

リート、いわゆるドイツ歌曲をやる歌手は、この一冊を是非読んでおくべきだ。

シューマンやヴォルフ、あるいはR.シュトラウスやマーラーらが、どのような文学的雰囲気の中で創作を行ったか、手に取るように分かるだろう。

音楽との関係をメモしておく。

アルニムはブレンターノ(学者でなく詩人の方)とともに民謡を集め、詩的に再構成し『子供の不思議な角笛』として出版した。

これにはマーラーが曲をつけている。

アイヒェンドルフはロマン派作曲家とは切っても切り離せない詩人。

シューマンの「リーダークライス」が最も有名。

個人的に好きなのはR.シュトラウスの『四つの最後の歌』の中の「夕映えの中で」。

ジョージ・セル指揮でのシュワルツコップフの最高の演奏が残されている。

ホフマンは言うまでもなく、幻想文学の巨匠であり、音楽への影響も計り知れない。

ジャック・オッフェンバックの『ホフマン物語』はホフマンの物語が原作であり、また、チャイコフスキーの『くるみ割り人形』もホフマンの奇想による。

2017年07月31日

伊佐山紫文7

漬けていた紅ショウガにカビが発生したので急遽サルベージ。

まさに土用干しとなった。

日田の家で梅を干していたのを思い出しつつ、赤くなった生姜を洗い、ザルに干す。

思えば、日田では、こういうことを繰り返していた。

敗戦後、GHQによる土地改革で自宅以外無一文となった祖母は、庭の梅で梅干しを作り、庭の柿で干し柿を作り、猫の額ほどの田んぼで米を作り、現金に換えて、三人の子供を大学にまで上げた。

その繰り言は中野重治とともにうちを訪れた武田泰淳のエッセイにまで書かれるほどで、私には耳にタコを通り越してなんともはや、それでも四季の移ろいの中、梅を干し、桜を愛で、出戻って来た娘の琴を聞きながら柿を干す暮らしはそれほど悪いものとは思えなかった。

梅だの柿だのと言った果物を植えることは、軍人だった祖父は嫌っていたらしく、その理由は、果物、すなわち下り物を植えると家が「成り下がる」というもので、まあ、まさにその通りになった。

けれども、その下り物が、祖父の死後、家を支えたのだから、これもまた因果というものか。

ユスラウメ、アンズ、イチジク、ユズ、そしてカボス。

さまざまな果実が庭を彩り、食卓を支えた。

極めつけはシホウチク(四方竹で)で、これは秋にタケノコが出る。

だからこの時期の味噌汁はいつもこのタケノコになる。

今思えば絶品だったのだろうが、さすがに毎日では飽きる。

取っても取っても出てくるものだから、あちこちにおすそ分けし、それでも根を伸ばした竹は茶室の床を破り、天井にまで伸びた。

仕方なく、シホウチクは抜いた。

また秋になると、庭でいちばん大きな樹木であり、日田市の文化財にも指定されているギンモクセイが花を咲かせる。

キンモクセイのような、祖母に言わせれば「下品な匂い」ではない、ギンモクセイの香りがふんわりと街を包む。

今はもう、街は様々な香りに満ちてしまい、その中に埋もれてしまったが、昔は、日田の豆田町に秋を告げる風物詩のひとつだった。

まさに土用干しとなった。

日田の家で梅を干していたのを思い出しつつ、赤くなった生姜を洗い、ザルに干す。

思えば、日田では、こういうことを繰り返していた。

敗戦後、GHQによる土地改革で自宅以外無一文となった祖母は、庭の梅で梅干しを作り、庭の柿で干し柿を作り、猫の額ほどの田んぼで米を作り、現金に換えて、三人の子供を大学にまで上げた。

その繰り言は中野重治とともにうちを訪れた武田泰淳のエッセイにまで書かれるほどで、私には耳にタコを通り越してなんともはや、それでも四季の移ろいの中、梅を干し、桜を愛で、出戻って来た娘の琴を聞きながら柿を干す暮らしはそれほど悪いものとは思えなかった。

梅だの柿だのと言った果物を植えることは、軍人だった祖父は嫌っていたらしく、その理由は、果物、すなわち下り物を植えると家が「成り下がる」というもので、まあ、まさにその通りになった。

けれども、その下り物が、祖父の死後、家を支えたのだから、これもまた因果というものか。

ユスラウメ、アンズ、イチジク、ユズ、そしてカボス。

さまざまな果実が庭を彩り、食卓を支えた。

極めつけはシホウチク(四方竹で)で、これは秋にタケノコが出る。

だからこの時期の味噌汁はいつもこのタケノコになる。

今思えば絶品だったのだろうが、さすがに毎日では飽きる。

取っても取っても出てくるものだから、あちこちにおすそ分けし、それでも根を伸ばした竹は茶室の床を破り、天井にまで伸びた。

仕方なく、シホウチクは抜いた。

また秋になると、庭でいちばん大きな樹木であり、日田市の文化財にも指定されているギンモクセイが花を咲かせる。

キンモクセイのような、祖母に言わせれば「下品な匂い」ではない、ギンモクセイの香りがふんわりと街を包む。

今はもう、街は様々な香りに満ちてしまい、その中に埋もれてしまったが、昔は、日田の豆田町に秋を告げる風物詩のひとつだった。

2017年07月30日

伊佐山紫文6

昨年から今年の初めにかけて、ある作曲家のためにオペラ台本を書き上げた。

台本としては都合二回、全面的に書き直し、結局これは捨てて、新たに「叙事詩」という形で作曲家に渡した。

これをたたき台に「ここに長めのアリアが欲しい」「ここに重唱が欲しい」という作曲家の依頼に応えて書き足していき、数ヶ月かけて叙事詩的な台本が出来上がった。

私は一つの台本を書き上げるのに、ほとんど一日、あるいは数日しかかけないから、作曲家との仕事がどれほどの手間かわかろうというものだ。

それで痛感したのは、確かに過去の一時期「詩」と「音楽」は相思相愛の恋に落ち、蜜月を経て「オペラ」という子供を産みだし、育てたのではあるが、もはやこの夫婦は熟年離婚とはいかないまでも、互いの興味も関心も別の、冷め切った関係にある、ということ。

そんな夫婦が「もう一度子供を作ろうよ」と歩み寄ろうとするのである。

いかに「バイ○グラ」の力を借りようと……は冗談ではあるが。

オペラとまでは行かずとも、歌曲にもそれなりの問題がある。

そもそも現代詩はフリー・ヴァースが前提で、つまり最初から「音楽」を捨てている。

かつては「韻律」、つまり「音楽」を裏に潜めていたのが詩であったのに。

その韻律を奴隷の鉄鎖として打ち砕き、口語自由詩を歌い上げたのが戦後という時代であり、私たちの一世代前の詩人達であった。

まだ私が30代の新進気鋭(?)の物書きだった頃、父親の高校時代の短歌を読む機会があり、その煌めくような語感・語才にうちひしがれた。

「なんで、短歌の道に行かなかったの?」

「あんなものは約束だらけでつまらん」

俳句で言う季語のように、約束があるからこそ煌めく言葉というものもあるのだが、そういうのをうち捨てて開けたのが現代詩の道なのだろう。

まさに現代詩とは「短歌的叙情の否定」(中野重治)の上に立つ、プロレタリア詩の嫡子なのである。

現代音楽もまた調性を否定したと言う意味で、フリー・ヴァースの現代詩と同じような場所に立っているのではないか。

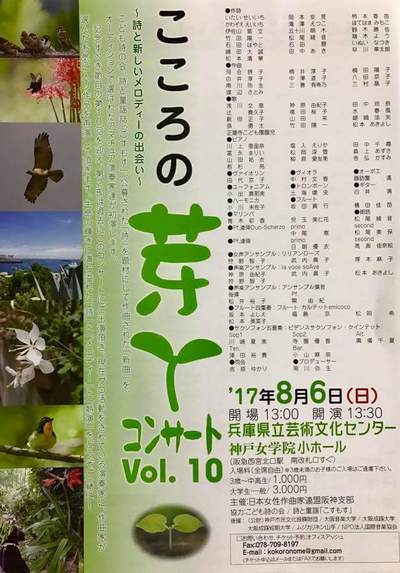

現代詩と現代音楽とが再び出会い、何かを残すことが出来るのか、私も組曲『日本レクイエム』を出品したイベント「こころの芽」(主催:日本女性作曲家連盟阪神支部)が来月8月6日(日)兵庫県立芸術文化センターで開かれる。

心より楽しみにしている。

「日本レクイエム」

『初め』

君は今 眠りに落ちて

大いなる 初めに帰る

ああ! 君は 初めに帰る

幼き日 時の熟しに

身をゆだね ただ走りゆく

大いなる 時の熟しよ

ふと聞けば 風のそよぎに

神わびて その声のする

そこにいる そこにある君

我もまた 初めに帰り

大いなる 眠りに落ちん

ああ! 我も 初めに帰る

ああ! 君と 初めに帰る

大いなる 時の熟しと

『雲』

数尽きぬ 想い出は

心より 溢れ出ぬ

いざさらば 白き雲

青空に 消えゆきぬ

地の底の 同胞(はらから)も

仰ぎ見よ 白き雲

我もまた 去りゆく身

雲送り ただ涙

数尽きぬ 想い出に

雲送り 一人佇む

『幸』

古(いにしえ)の 悲し調べに

人泣きぬ ただ人泣きぬ

現世(うつしよ)の 悲しさだめに

人泣きぬ ただ人泣きぬ

泣きてあれ 悲しみの子よ

今日はただ 悲しみの日ぞ

そしてまた この世の幸を

汲みつつも 在りし日の幸

忘れじや いつの世までも

台本としては都合二回、全面的に書き直し、結局これは捨てて、新たに「叙事詩」という形で作曲家に渡した。

これをたたき台に「ここに長めのアリアが欲しい」「ここに重唱が欲しい」という作曲家の依頼に応えて書き足していき、数ヶ月かけて叙事詩的な台本が出来上がった。

私は一つの台本を書き上げるのに、ほとんど一日、あるいは数日しかかけないから、作曲家との仕事がどれほどの手間かわかろうというものだ。

それで痛感したのは、確かに過去の一時期「詩」と「音楽」は相思相愛の恋に落ち、蜜月を経て「オペラ」という子供を産みだし、育てたのではあるが、もはやこの夫婦は熟年離婚とはいかないまでも、互いの興味も関心も別の、冷め切った関係にある、ということ。

そんな夫婦が「もう一度子供を作ろうよ」と歩み寄ろうとするのである。

いかに「バイ○グラ」の力を借りようと……は冗談ではあるが。

オペラとまでは行かずとも、歌曲にもそれなりの問題がある。

そもそも現代詩はフリー・ヴァースが前提で、つまり最初から「音楽」を捨てている。

かつては「韻律」、つまり「音楽」を裏に潜めていたのが詩であったのに。

その韻律を奴隷の鉄鎖として打ち砕き、口語自由詩を歌い上げたのが戦後という時代であり、私たちの一世代前の詩人達であった。

まだ私が30代の新進気鋭(?)の物書きだった頃、父親の高校時代の短歌を読む機会があり、その煌めくような語感・語才にうちひしがれた。

「なんで、短歌の道に行かなかったの?」

「あんなものは約束だらけでつまらん」

俳句で言う季語のように、約束があるからこそ煌めく言葉というものもあるのだが、そういうのをうち捨てて開けたのが現代詩の道なのだろう。

まさに現代詩とは「短歌的叙情の否定」(中野重治)の上に立つ、プロレタリア詩の嫡子なのである。

現代音楽もまた調性を否定したと言う意味で、フリー・ヴァースの現代詩と同じような場所に立っているのではないか。

現代詩と現代音楽とが再び出会い、何かを残すことが出来るのか、私も組曲『日本レクイエム』を出品したイベント「こころの芽」(主催:日本女性作曲家連盟阪神支部)が来月8月6日(日)兵庫県立芸術文化センターで開かれる。

心より楽しみにしている。

「日本レクイエム」

『初め』

君は今 眠りに落ちて

大いなる 初めに帰る

ああ! 君は 初めに帰る

幼き日 時の熟しに

身をゆだね ただ走りゆく

大いなる 時の熟しよ

ふと聞けば 風のそよぎに

神わびて その声のする

そこにいる そこにある君

我もまた 初めに帰り

大いなる 眠りに落ちん

ああ! 我も 初めに帰る

ああ! 君と 初めに帰る

大いなる 時の熟しと

『雲』

数尽きぬ 想い出は

心より 溢れ出ぬ

いざさらば 白き雲

青空に 消えゆきぬ

地の底の 同胞(はらから)も

仰ぎ見よ 白き雲

我もまた 去りゆく身

雲送り ただ涙

数尽きぬ 想い出に

雲送り 一人佇む

『幸』

古(いにしえ)の 悲し調べに

人泣きぬ ただ人泣きぬ

現世(うつしよ)の 悲しさだめに

人泣きぬ ただ人泣きぬ

泣きてあれ 悲しみの子よ

今日はただ 悲しみの日ぞ

そしてまた この世の幸を

汲みつつも 在りし日の幸

忘れじや いつの世までも

2017年07月28日

伊佐山紫文5

高二の夏休み、水生昆虫の同定にいそしむ理科室では、友人の録音したNHKFMの何かの曲が流れていた。そのテープを巻き戻すたび「オトマール・スウィトナー指揮、NHK交響楽団……」の文句が流れ、曲そのものは忘れたが、指揮者の名前はいやが上にも記憶に残ってしまった。

当時、私は世界最高の指揮者はカラヤンだと思っていたし、それに次ぐのはベーム、バーンスタインを挙げる程度の子供だったから、スウィートナーの演奏が理解できるはずもない。

だからなんの曲だったか忘れたし、後年、友人になぜスウィトナーをかけていたのかを聞いても、友人はそのこと自体を忘れている始末で、藪の中とはこのことだ。

で、今、十数年ぶりにスウィートナーのCDボックスを出して聞いている。

これが、良い。

モーツァルトの交響曲はやたら数が多くて、どれがどれやらという感じになるが、私が好きなのは、39、40、41を別格としたら、何と言っても36番の「リンツ」である。

「ウルトラセブン」を思わせる出だしで、その後、一気に引き込まれ、怒濤の第四楽章まで休むことなく突き進む。

第四楽章での、木管から弦、弦から木管へのメロディの引き渡しに続くフルオーケストラの爆発は圧巻で、天才の仕事とはかくやと思わせる。

残念なことに、この「リンツ」は、私が最高のモーツァルト指揮者だと信じているジョージ・セルのステレオ録音がない。

だから、誰の録音を聞いても、セルだったらこうするだろうな、という思いが残ってしまうのだけれど、スウィートナーは違う。

モーツァルトがそれ自体、それ自身の音楽として流れていく。

これはスウィトナーの全ての録音について言えることで、良く言えば原典に忠実、悪く言えば無個性ということだろう。

それでも私はスウィートナーの演奏に親しみを感じる。

モーツァルト指揮者として評価の高いベームは、オペラはともかく、交響曲は、あのザラッとした無骨さがなじめない。

それに個人的な恨みもある。

15年くらい前だったか、日田に帰省したとき、まだ5時前なのに居間でゴソゴソと音がする。

アル中だった両親がまた変なことを始めたかと起きていくと、二人して神妙にテレビに見入っている。

そこではカール・ベームがモーツァルトの39番を振っているのだった。

「衛星放送をつけたら、これが映っちょるつぞ、これはワインを飲まんわけにはいかん」

そう言って、母親を起こして、二人で飲んでいたのだという。

すでにベロベロだ。

ベーム、手前、余計なことを!

と思ったものだ。

その後、両親は相次いでアルコールに倒れ、亡くなった。

別にベームのせいではあるまいが、二度と聞く気にはならん。

当時、私は世界最高の指揮者はカラヤンだと思っていたし、それに次ぐのはベーム、バーンスタインを挙げる程度の子供だったから、スウィートナーの演奏が理解できるはずもない。

だからなんの曲だったか忘れたし、後年、友人になぜスウィトナーをかけていたのかを聞いても、友人はそのこと自体を忘れている始末で、藪の中とはこのことだ。

で、今、十数年ぶりにスウィートナーのCDボックスを出して聞いている。

これが、良い。

モーツァルトの交響曲はやたら数が多くて、どれがどれやらという感じになるが、私が好きなのは、39、40、41を別格としたら、何と言っても36番の「リンツ」である。

「ウルトラセブン」を思わせる出だしで、その後、一気に引き込まれ、怒濤の第四楽章まで休むことなく突き進む。

第四楽章での、木管から弦、弦から木管へのメロディの引き渡しに続くフルオーケストラの爆発は圧巻で、天才の仕事とはかくやと思わせる。

残念なことに、この「リンツ」は、私が最高のモーツァルト指揮者だと信じているジョージ・セルのステレオ録音がない。

だから、誰の録音を聞いても、セルだったらこうするだろうな、という思いが残ってしまうのだけれど、スウィートナーは違う。

モーツァルトがそれ自体、それ自身の音楽として流れていく。

これはスウィトナーの全ての録音について言えることで、良く言えば原典に忠実、悪く言えば無個性ということだろう。

それでも私はスウィートナーの演奏に親しみを感じる。

モーツァルト指揮者として評価の高いベームは、オペラはともかく、交響曲は、あのザラッとした無骨さがなじめない。

それに個人的な恨みもある。

15年くらい前だったか、日田に帰省したとき、まだ5時前なのに居間でゴソゴソと音がする。

アル中だった両親がまた変なことを始めたかと起きていくと、二人して神妙にテレビに見入っている。

そこではカール・ベームがモーツァルトの39番を振っているのだった。

「衛星放送をつけたら、これが映っちょるつぞ、これはワインを飲まんわけにはいかん」

そう言って、母親を起こして、二人で飲んでいたのだという。

すでにベロベロだ。

ベーム、手前、余計なことを!

と思ったものだ。

その後、両親は相次いでアルコールに倒れ、亡くなった。

別にベームのせいではあるまいが、二度と聞く気にはならん。

2017年07月27日

伊佐山紫文4

小学校高学年から高校にかけて、ご多分に漏れずSFにハマり、漫画・小説を読みまくり、アニメ・特撮映画を観まくった。

あまたある作品の中で、一つだけ、心に引っかかるエンディングがあった。

それはエドモンド・ハミルトン原作の『キャプテンフューチャー』で、エンディングの歌は「ポプラ通りの家」。

かつて自分が住んでいた「ポプラ通り」に昔の恋人が住んでいるはずだから、君がもしそこを訪ねることがあったなら、よろしく言っといてね、みたいな、まるでイギリス民謡の「スカボロー・フェアー」を思わすような歌詞だった。

月生まれの主人公とは全く無関係な、独自の世界だった。

なぜこれが心に引っかかったのか、それはよくわからないけれど、とにかく琴線に触れるものがあった。

同時期にゴダイゴの歌う『銀河鉄道999』にもなぜか惹かれた。

原作とは全く違う内容であることは「ポプラ通り」と同じ、独立した歌として、独自の世界を創り上げていた。

後年、もっと幼い頃に大好きだった『北風小僧の寒太郎』も同じ作詞家の作品だと知って、「才能」というものの恐ろしさを垣間見たような気がした。

この作詞家・山川啓介先生と、一度だけ、親しく酒を飲み交わしたことがある。

それは、恥ずかしながら、私原作のミュージカルの上演を終えた後の打ち上げである。

先生は私の舞台を褒めてくれ、次の機会があるならボランティアで手伝いたい、とまでおっしゃってくれた。

話は私の舞台のことに終始し、先生の歌が大好きだったことを伝えられなかったのが今でも悔やまれる。

翌朝、東京へと帰る駅で、故郷日田の小鹿田焼きをお土産にお渡しすると「次は現場でな」と堅く手を握ってくれた。

その現場では必ず、先生の歌への思いを伝えようと思っていた。

それなのに、今朝、先生が亡くなったことを新聞で知った。

人は必ず死ぬ。

だから限りある生をしっかりと生きなければならない。

知人の訃報に接するたび、そう思いつつ、グダグダの日常をただ過ごしていることに忸怩たる酒を、今宵も飲もう。

それで、山川先生、次の世では必ず、一緒に、現場で仕事しましょう!

約束ですよ。

あまたある作品の中で、一つだけ、心に引っかかるエンディングがあった。

それはエドモンド・ハミルトン原作の『キャプテンフューチャー』で、エンディングの歌は「ポプラ通りの家」。

かつて自分が住んでいた「ポプラ通り」に昔の恋人が住んでいるはずだから、君がもしそこを訪ねることがあったなら、よろしく言っといてね、みたいな、まるでイギリス民謡の「スカボロー・フェアー」を思わすような歌詞だった。

月生まれの主人公とは全く無関係な、独自の世界だった。

なぜこれが心に引っかかったのか、それはよくわからないけれど、とにかく琴線に触れるものがあった。

同時期にゴダイゴの歌う『銀河鉄道999』にもなぜか惹かれた。

原作とは全く違う内容であることは「ポプラ通り」と同じ、独立した歌として、独自の世界を創り上げていた。

後年、もっと幼い頃に大好きだった『北風小僧の寒太郎』も同じ作詞家の作品だと知って、「才能」というものの恐ろしさを垣間見たような気がした。

この作詞家・山川啓介先生と、一度だけ、親しく酒を飲み交わしたことがある。

それは、恥ずかしながら、私原作のミュージカルの上演を終えた後の打ち上げである。

先生は私の舞台を褒めてくれ、次の機会があるならボランティアで手伝いたい、とまでおっしゃってくれた。

話は私の舞台のことに終始し、先生の歌が大好きだったことを伝えられなかったのが今でも悔やまれる。

翌朝、東京へと帰る駅で、故郷日田の小鹿田焼きをお土産にお渡しすると「次は現場でな」と堅く手を握ってくれた。

その現場では必ず、先生の歌への思いを伝えようと思っていた。

それなのに、今朝、先生が亡くなったことを新聞で知った。

人は必ず死ぬ。

だから限りある生をしっかりと生きなければならない。

知人の訃報に接するたび、そう思いつつ、グダグダの日常をただ過ごしていることに忸怩たる酒を、今宵も飲もう。

それで、山川先生、次の世では必ず、一緒に、現場で仕事しましょう!

約束ですよ。

2017年07月26日

伊佐山紫文3

昨日は土用の丑の日、毎年、いかりスーパーの日田のウナギを買うのだけれど、今年は手元不如意ゆえ、代用品で済ませた。

ご飯にたっぷり市販の蒲焼きのたれをかけ、これに豚骨と魚介のダブルスープで煮た京薄揚げを載せた偽鰻重である。

「なんだよこれは」とむくれていた息子も、一口食べてからは「旨い、旨い」と完食した。

そもそもウナギは江戸時代までは冬の食べ物とされていて、夏の売り上げは極端に落ちていたらしい。

そこをてこ入れしたのが平賀源内で「丑の日にウナギ」という風説を流し、今に続く夏のウナギブームを作ったというのだが、さて。

確かに大伴家持の歌に、

石麻呂に 我もの申す 夏やせに 良しと言うものぞ ウナギとりめせ(『万葉集』)

と言うのがあって、ここからは「夏には(安い)ウナギでも食っておけよ」という、意地の悪い諧謔が感じられ、高級感の微塵もない。

それを「土用の丑の日」のウナギブームにしたのだとしたら、平賀源内、大した人物だと言わざるを得ない。

ただ、源内の日本思想史上の評価はそれほど高くない。

同時代の蘭学者、杉田玄白、前野良沢らと比べ、ほとんど何の業績も残していないと言われている。

アカデミックにはその通りだけれど、夙川座的には、少し違う。

まず、関西弁ではない浄瑠璃台本を初めて書いた物書きだと言うこと。

『神霊矢口渡』がそれで、当時、大当たりを取ったという。

内容的には今さら言うようなものではないけれど、関西弁で演じられるのが一般的だった浄瑠璃を、江戸ネイティブで書き上げたのは画期的だった。

逆に現在、関西弁で芝居を書いている以上、夙川座がアカデミックに評価されることは金輪際あり得ないと思われ、その意味でも源内は他人ではない。

だったら丑の日にはウナギを食え、という話になるが、そこは源内と同じく手元不如意ということで。

ご飯にたっぷり市販の蒲焼きのたれをかけ、これに豚骨と魚介のダブルスープで煮た京薄揚げを載せた偽鰻重である。

「なんだよこれは」とむくれていた息子も、一口食べてからは「旨い、旨い」と完食した。

そもそもウナギは江戸時代までは冬の食べ物とされていて、夏の売り上げは極端に落ちていたらしい。

そこをてこ入れしたのが平賀源内で「丑の日にウナギ」という風説を流し、今に続く夏のウナギブームを作ったというのだが、さて。

確かに大伴家持の歌に、

石麻呂に 我もの申す 夏やせに 良しと言うものぞ ウナギとりめせ(『万葉集』)

と言うのがあって、ここからは「夏には(安い)ウナギでも食っておけよ」という、意地の悪い諧謔が感じられ、高級感の微塵もない。

それを「土用の丑の日」のウナギブームにしたのだとしたら、平賀源内、大した人物だと言わざるを得ない。

ただ、源内の日本思想史上の評価はそれほど高くない。

同時代の蘭学者、杉田玄白、前野良沢らと比べ、ほとんど何の業績も残していないと言われている。

アカデミックにはその通りだけれど、夙川座的には、少し違う。

まず、関西弁ではない浄瑠璃台本を初めて書いた物書きだと言うこと。

『神霊矢口渡』がそれで、当時、大当たりを取ったという。

内容的には今さら言うようなものではないけれど、関西弁で演じられるのが一般的だった浄瑠璃を、江戸ネイティブで書き上げたのは画期的だった。

逆に現在、関西弁で芝居を書いている以上、夙川座がアカデミックに評価されることは金輪際あり得ないと思われ、その意味でも源内は他人ではない。

だったら丑の日にはウナギを食え、という話になるが、そこは源内と同じく手元不如意ということで。

2017年07月26日

伊佐山紫文2

大分県日田市に小鹿田(おんた)と呼ばれる陶芸の里がある。

地元では単に皿山と言われる。

小野地区にある皿山は今回の水害でも大きな被害を受け、専用の支援金受け付け口座も開かれたらしい。

一日も早い復旧を、と決まり文句では済まない思いが、実はこの小鹿田、と言うより皿山にはある。

もう引退されたが、小鹿田・皿山のかつての重鎮、坂本茂木(しげき)さんと私の父とは大の親友で、幼い頃の夏休みには泊まりがけで遊びに行くのが常だった。

こうして、茂木氏の息子であり、今の重鎮である工(たくみ)氏とは、一緒に庭を転げ回る仲になった。

工氏が一子相伝の伝統に反発して一時期家を出たとき、そのころ「家制度」への批判を強めていた若い私は、応援しながらも、実は、何か釈然としない思いを抱いていた。

日本の近代文学を読みながら、家と個人、伝統と自由と言った、近代日本の割り切れない葛藤を感じつつ、私自身、割り切れない思いだったからだろう。

その後、工氏は小鹿田に帰り、訪ねていった私たち夫婦の前で、今の創(そう)氏となる男の子を膝に抱き「もう安心バイ」と笑っていた。

それから何年も経って、茂木氏と飲むことがあり、小鹿田焼きの「土」の話題になった。

小鹿田焼きは陶器である。

磁器は石を焼くのに対し、陶器は粘土、つまり「土」を焼いて作る。

土の性質が焼き物の出来を大きく左右する。

詳細はおそらく業務機密に当たるだろうから、ここでは言えないが、事実のみを淡々と書く。

阪神大震災の時、私も西宮で被災し、食器棚はメチャクチャになった。

その中で、茂木氏の食器は一つも割れなかった。

対照的に、工氏のものは半数以上が割れてしまったのである。

この差は、それぞれの皿を手に取ってみれば直感的に分かる。

工氏の皿は、茂木氏のものに比べ、圧倒的に軽い。

そもそも、作られた時期が違う。

茂木氏の皿は氏が若かった頃、震災当時から起算して二十年以上前の作である。

工氏のものは、同様に起算して数年前のもの。

軽さが即、もろさにつながるとは断言できないが、そこには何か、歴然とした違いがあることは確かである。

それはおそらく「土」の違い。

どっしりとした安定感より、手に取ったときの軽快さが消費者に好まれ、それが「土」の選択と処理にも反映された結果、焼き物が脆くなったのではないか。

そもそも焼き物に使う「土」は、山から切り出して唐臼で砕き、水に浸して純化し、乾燥させ、という複雑なプロセスを経て出来上がる、それ自身が一つの作品である。

一人の陶工の背後には「土」作りのプロセスを支える女たちや家族がいるのである。

酒を酌み交わしながら、話は柳宗悦が評価した古小鹿田にまで及び、その復活のためには「土」作りから始めなければならぬ、という茂木氏の表情は一瞬曇った。

今回流された小鹿田の有名な唐臼は、使用不能になっても、一時的なものだろう。

ただ、「土」はそうはいかない。

私が最も心配しているのは小鹿田・皿山の「土」である。

単なる陶器の原材料としての土ではなく、プロセスの結果としての「土」である。

「土」の無事をこそ祈りたい。

地元では単に皿山と言われる。

小野地区にある皿山は今回の水害でも大きな被害を受け、専用の支援金受け付け口座も開かれたらしい。

一日も早い復旧を、と決まり文句では済まない思いが、実はこの小鹿田、と言うより皿山にはある。

もう引退されたが、小鹿田・皿山のかつての重鎮、坂本茂木(しげき)さんと私の父とは大の親友で、幼い頃の夏休みには泊まりがけで遊びに行くのが常だった。

こうして、茂木氏の息子であり、今の重鎮である工(たくみ)氏とは、一緒に庭を転げ回る仲になった。

工氏が一子相伝の伝統に反発して一時期家を出たとき、そのころ「家制度」への批判を強めていた若い私は、応援しながらも、実は、何か釈然としない思いを抱いていた。

日本の近代文学を読みながら、家と個人、伝統と自由と言った、近代日本の割り切れない葛藤を感じつつ、私自身、割り切れない思いだったからだろう。

その後、工氏は小鹿田に帰り、訪ねていった私たち夫婦の前で、今の創(そう)氏となる男の子を膝に抱き「もう安心バイ」と笑っていた。

それから何年も経って、茂木氏と飲むことがあり、小鹿田焼きの「土」の話題になった。

小鹿田焼きは陶器である。

磁器は石を焼くのに対し、陶器は粘土、つまり「土」を焼いて作る。

土の性質が焼き物の出来を大きく左右する。

詳細はおそらく業務機密に当たるだろうから、ここでは言えないが、事実のみを淡々と書く。

阪神大震災の時、私も西宮で被災し、食器棚はメチャクチャになった。

その中で、茂木氏の食器は一つも割れなかった。

対照的に、工氏のものは半数以上が割れてしまったのである。

この差は、それぞれの皿を手に取ってみれば直感的に分かる。

工氏の皿は、茂木氏のものに比べ、圧倒的に軽い。

そもそも、作られた時期が違う。

茂木氏の皿は氏が若かった頃、震災当時から起算して二十年以上前の作である。

工氏のものは、同様に起算して数年前のもの。

軽さが即、もろさにつながるとは断言できないが、そこには何か、歴然とした違いがあることは確かである。

それはおそらく「土」の違い。

どっしりとした安定感より、手に取ったときの軽快さが消費者に好まれ、それが「土」の選択と処理にも反映された結果、焼き物が脆くなったのではないか。

そもそも焼き物に使う「土」は、山から切り出して唐臼で砕き、水に浸して純化し、乾燥させ、という複雑なプロセスを経て出来上がる、それ自身が一つの作品である。

一人の陶工の背後には「土」作りのプロセスを支える女たちや家族がいるのである。

酒を酌み交わしながら、話は柳宗悦が評価した古小鹿田にまで及び、その復活のためには「土」作りから始めなければならぬ、という茂木氏の表情は一瞬曇った。

今回流された小鹿田の有名な唐臼は、使用不能になっても、一時的なものだろう。

ただ、「土」はそうはいかない。

私が最も心配しているのは小鹿田・皿山の「土」である。

単なる陶器の原材料としての土ではなく、プロセスの結果としての「土」である。

「土」の無事をこそ祈りたい。

2017年07月25日

伊佐山紫文1

人は二十代にやった仕事で一生食っていくものだという。

この格言か何か知らないが、この言葉が当たっているかどうか、それは人それぞれだと言えば身もふたも無いけれど、私に関して言えば、よくわからない。

私が最後の宮仕え、というか、サラリーマンをしたのが二十代後半、神戸でだった。

当時、私は物書きになるつもりだったから、サラリーマンなんかまっぴら御免、トンデモナイと思っていたのに、様々な思惑から、とある出版社の社員にされてしまった。

もちろん入社試験もきちんとしたものを受け、正式に合格した上でのことである。

まあ、結局は続かずにすぐにフリーランスになってしまったけれど、その時の、一つの会社を背負って他との折衝に当たるという責任の重さは、今思っても胃が痛くなる。

まだ、二十六の若造だった。

あれから社名も団体名もめまぐるしく変わったから、今となっては正確には書けないけれど、今の角川書店の社員として、今のコープこうべの昔の雑誌『ライフステーション』を作っていた。

とにかく難しい仕事だった。

コープこうべの理念に沿った誌面を作れば、それは消費生活そのものを否定することにつながりかねず、営業からのクレームが来る。

かといって、営業のことばかり気にしていては『オレンジページ』や『レタスクラブ』との差異がなくなってしまう。

理念と営業のせめぎ合う、ギリギリのところで、二十六の若造は本気で本物の紙面を作って行こうとした。

専門紙誌に負けない、それでいて面白い、環境問題などの企画を立てて記事を書き、専門家からは『ライフステーション』が最も信頼できる、との評価を得ていた。

実際、私の記事にクレームが来たことはない。

正確に、中立に、それでいて、その時点で得られる最高に深い情報を提供していたから、クレームのつけようがなかったのだと思う。

で、最近、当時の記事を読み返してみて、あまりのレベルの高さに圧倒された。

二十六の若造にブン殴られた。

「オレはこんだけ本気なんだよ、今のお前はどうなんだ」

と。

もう一度、あの頃のような本気で、仕事をしてみようかと思った。

この格言か何か知らないが、この言葉が当たっているかどうか、それは人それぞれだと言えば身もふたも無いけれど、私に関して言えば、よくわからない。

私が最後の宮仕え、というか、サラリーマンをしたのが二十代後半、神戸でだった。

当時、私は物書きになるつもりだったから、サラリーマンなんかまっぴら御免、トンデモナイと思っていたのに、様々な思惑から、とある出版社の社員にされてしまった。

もちろん入社試験もきちんとしたものを受け、正式に合格した上でのことである。

まあ、結局は続かずにすぐにフリーランスになってしまったけれど、その時の、一つの会社を背負って他との折衝に当たるという責任の重さは、今思っても胃が痛くなる。

まだ、二十六の若造だった。

あれから社名も団体名もめまぐるしく変わったから、今となっては正確には書けないけれど、今の角川書店の社員として、今のコープこうべの昔の雑誌『ライフステーション』を作っていた。

とにかく難しい仕事だった。

コープこうべの理念に沿った誌面を作れば、それは消費生活そのものを否定することにつながりかねず、営業からのクレームが来る。

かといって、営業のことばかり気にしていては『オレンジページ』や『レタスクラブ』との差異がなくなってしまう。

理念と営業のせめぎ合う、ギリギリのところで、二十六の若造は本気で本物の紙面を作って行こうとした。

専門紙誌に負けない、それでいて面白い、環境問題などの企画を立てて記事を書き、専門家からは『ライフステーション』が最も信頼できる、との評価を得ていた。

実際、私の記事にクレームが来たことはない。

正確に、中立に、それでいて、その時点で得られる最高に深い情報を提供していたから、クレームのつけようがなかったのだと思う。

で、最近、当時の記事を読み返してみて、あまりのレベルの高さに圧倒された。

二十六の若造にブン殴られた。

「オレはこんだけ本気なんだよ、今のお前はどうなんだ」

と。

もう一度、あの頃のような本気で、仕事をしてみようかと思った。

2017年07月22日

日本女性作曲家連盟阪神支部

8/06日曜 13時半開演(13時開場)

兵庫県立芸術文化センター

神戸女学院小ホール(阪急西宮北口)

主催…日本女性作曲家連盟阪神支部

「こころの芽コンサートVol.10」第二部で歌います。第一部は新作発表で、第二部は以前作曲され、このコンサートで発表されたものから選曲されたものです。

私は白井淳子先生作曲、伊佐山紫文作詞

「日本レクイエム」をプルートとピアノと共に演奏します。

兵庫県立芸術文化センター

神戸女学院小ホール(阪急西宮北口)

主催…日本女性作曲家連盟阪神支部

「こころの芽コンサートVol.10」第二部で歌います。第一部は新作発表で、第二部は以前作曲され、このコンサートで発表されたものから選曲されたものです。

私は白井淳子先生作曲、伊佐山紫文作詞

「日本レクイエム」をプルートとピアノと共に演奏します。

2017年07月19日

殺陣の稽古でした。

昨日は、クラシック音楽劇「神戸事件始末 瀧善三郎の最期」の殺陣の稽古でした。真剣な稽古でしっかりかためました。

お問い合わせは夙川座0798-55-8297

9/16土曜15時開演 神戸市東灘区

コープこうべ生活文化センターホール

お一人さま前売り2700円(当日3240円)

お問い合わせは夙川座0798-55-8297

9/16土曜15時開演 神戸市東灘区

コープこうべ生活文化センターホール

お一人さま前売り2700円(当日3240円)

2017年07月19日

殺陣の稽古でした。

昨日は、クラシック音楽劇「神戸事件始末 瀧善三郎の最期」の殺陣の稽古でした。真剣な稽古でしっかりかためました。

お問い合わせは夙川座0798-55-8297

9/16土曜15時開演 神戸市東灘区

コープこうべ生活文化センターホール

お一人さま前売り2700円(当日3240円)

お問い合わせは夙川座0798-55-8297

9/16土曜15時開演 神戸市東灘区

コープこうべ生活文化センターホール

お一人さま前売り2700円(当日3240円)

2017年07月16日

大分県日田市

夙川座の作家伊佐山紫文さんの故郷は今、災害で大変なことになっている大分県日田市です。

伊佐山さんの記事をシェアします。

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=578036729251678&id=100011360696982

伊佐山さんの記事をシェアします。

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=578036729251678&id=100011360696982

2017年07月13日

お鈴さん

昨日は、10/21土曜ムラマツリサイタルホール新大阪での音楽劇「恋の名残 新説 曽根崎心中」の稽古でした。

着付けリハも兼ねて。

お問い合わせは、夙川座0798-55-8297

写真は、お鈴役の陰山裕美子さん(ソプラノ)

お初の気丈な姉さん遊女です。

着付けリハも兼ねて。

お問い合わせは、夙川座0798-55-8297

写真は、お鈴役の陰山裕美子さん(ソプラノ)

お初の気丈な姉さん遊女です。

2017年07月11日

9/16公演稽古でした。

夜は9/16土曜コープこうべの公演の稽古でした。

主役の谷村悟史さんの歌声が爽やかです。ご結婚もされて、益々輝いていかれる方です。

クラシック音楽劇「神戸事件始末 瀧善三郎の最期」

お問い合わせは夙川座0798-55-8297

主役の谷村悟史さんの歌声が爽やかです。ご結婚もされて、益々輝いていかれる方です。

クラシック音楽劇「神戸事件始末 瀧善三郎の最期」

お問い合わせは夙川座0798-55-8297

2017年07月11日

合唱練習してきました。

9/16土曜コープこうべ生活文化センターでのクラシック音楽劇に出演のフィナーレ合唱の練習してきました。

主な出演は、西宮市の夙川コーラス有志です。段々と慣れて良くなっています。

あとは繰返し繰返しの練習。

お問い合わせは夙川座0798-55-8297

主な出演は、西宮市の夙川コーラス有志です。段々と慣れて良くなっています。

あとは繰返し繰返しの練習。

お問い合わせは夙川座0798-55-8297

2017年07月10日

チラシ行き先仕分けと発送

今日も蒸していますが、仕事です。

昨日に引き続いて、チラシの行き先仕分けとお客様への発送。

自分達で発送作業出来るのはもう少しかなと。これ以上増えていったら、業者さんにお願いした方が良さそう。

10/21土曜ムラマツリサイタルホール新大阪 15時開演クラシック音楽劇。

昨日に引き続いて、チラシの行き先仕分けとお客様への発送。

自分達で発送作業出来るのはもう少しかなと。これ以上増えていったら、業者さんにお願いした方が良さそう。

10/21土曜ムラマツリサイタルホール新大阪 15時開演クラシック音楽劇。

2017年07月09日

チラシ出来てきました。やっときた

10/21土曜15時からのムラマツリサイタルホール新大阪での公演チラシ出来てきました。

やっときた。

今日は一気に顧客の皆様へお送りする準備しました。

まだまだこれからです。

クラシック音楽劇「恋の名残 新説 曽根崎心中」

お問い合わせは、夙川座0798-55-8297

やっときた。

今日は一気に顧客の皆様へお送りする準備しました。

まだまだこれからです。

クラシック音楽劇「恋の名残 新説 曽根崎心中」

お問い合わせは、夙川座0798-55-8297

2017年07月08日

チラシ出来てきました。

新大阪で公演するクラシック音楽劇「恋の名残 新説 曽根崎心中」のチラシが出来てきました。派手です。

チラシご希望いただける方にお送りします。

夙川座電話…0798-55-8297

チラシご希望いただける方にお送りします。

夙川座電話…0798-55-8297

2017年07月08日

嘉門タツオさん

コープこうべ生活文化センター35周年記念イベントとして、本日14時から、嘉門タツオさんのライブが生活文化センターホールでありました。

300人ほどのお客様を楽しませてくれました。

個人的にはお母さんの恐怖の言葉「火を通せば大丈夫~」でした。

300人ほどのお客様を楽しませてくれました。

個人的にはお母さんの恐怖の言葉「火を通せば大丈夫~」でした。

2017年07月07日

九州水害について

夙川座の作家、伊佐山紫文の故郷、大分県日田市が水害となっています。

実家とも連絡が取れていないようで。

ボランティアを考えている団体の所で、今回水害となっている地域のことを話して、参考にしていただけます。

必要とあれば、ご連絡下さい

夙川座 電話 0798-55-8297

実家とも連絡が取れていないようで。

ボランティアを考えている団体の所で、今回水害となっている地域のことを話して、参考にしていただけます。

必要とあれば、ご連絡下さい

夙川座 電話 0798-55-8297

最近の記事

11月21日日曜日大阪で上方ミュージカル! (7/24)

リモート稽古 (7/22)

11月21日(日)大阪にて、舞台「火の鳥 晶子と鉄幹」 (7/22)

茂木山スワン×伊佐山紫文 写真展 (5/5)

ヘアサロン「ボザール」の奇跡 (2/28)

ヘアサロン「ボザール」の奇跡 (2/26)

ヘアサロン「ボザール」の奇跡 (2/25)

yutube配信前、数日の会話です。 (2/25)

初の、zoom芝居配信しました! (2/24)

過去記事

最近のコメント

notebook / 9月16土曜日 コープ神戸公演

岡山新選組の新八参上 / 9月16土曜日 コープ神戸公演

notebook / ムラマツリサイタルホール新・・・

山岸 / 九州水害について

岡山新選組の新八参上 / 港都KOBE芸術祭プレイベント

お気に入り

ブログ内検索

QRコード

アクセスカウンタ

読者登録