2017年10月31日

1/27土曜住之江区オスカーホール

1/27土曜住之江区オスカーホールで、日本殺陣道協会主催で、「侍祭」なるイベントがあり、夙川座も出演します。

声楽家による音楽劇に地唄と、殺陣が違和感なく、登場します30分の短時間。

インバウンド向けコンテンツとして、完成しました。 今回は、日本語で公演いたします。

外国人向け、ということでなく、どなたが観ても楽しんでいただけます。

どうぞお越しくださいませ。

14時から16時まで。

夙川座の出演は、15時半頃からの予定です。

入場料は1500円

チケットは、夙川座0798558297

他団体は、日本殺陣道協会、細川ガラシャ制作委員会、ODAカーニバル

他はロックと殺陣、歌とダンスパフォーマンスなどです。アイドルもいそう。

うちのキャストティングには自信あります。

アイドルに負けないよう頑張ります。

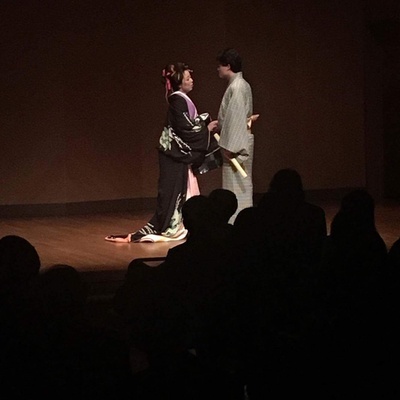

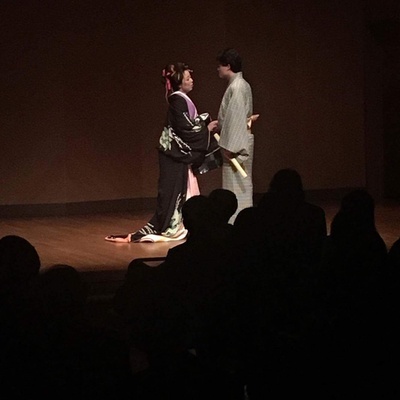

写真は主役、新地の女将役の森井美貴さん。

声楽家による音楽劇に地唄と、殺陣が違和感なく、登場します30分の短時間。

インバウンド向けコンテンツとして、完成しました。 今回は、日本語で公演いたします。

外国人向け、ということでなく、どなたが観ても楽しんでいただけます。

どうぞお越しくださいませ。

14時から16時まで。

夙川座の出演は、15時半頃からの予定です。

入場料は1500円

チケットは、夙川座0798558297

他団体は、日本殺陣道協会、細川ガラシャ制作委員会、ODAカーニバル

他はロックと殺陣、歌とダンスパフォーマンスなどです。アイドルもいそう。

うちのキャストティングには自信あります。

アイドルに負けないよう頑張ります。

写真は主役、新地の女将役の森井美貴さん。

2017年10月31日

伊佐山紫文103

息子が

「肉汁をゼリーで固めたのが食べたい」

そういう料理もあるにはあるから、そのうち作ろう、とその場ではお茶を濁していた。

それが、今日、

「肉汁がないなら、出汁でもいいよ」と言い出した。

好奇心の横溢で、こうなると何かやらないときかない。

仕方なく、濃いめのイリコ出汁を薄口醤油と梅酢で味付けしてゼリーで固めてみた。

これを試食させると、

「イクラの味がする! お父さんも食べてみてよ」

確かに!

「これからはイクラを食べたくなったら、これを作ったらいいね。イクラって高いんでしょ」

このゼリーマジ旨いっす。

冷静に考えたら、人工的に作った煮こごりですな。

「肉汁をゼリーで固めたのが食べたい」

そういう料理もあるにはあるから、そのうち作ろう、とその場ではお茶を濁していた。

それが、今日、

「肉汁がないなら、出汁でもいいよ」と言い出した。

好奇心の横溢で、こうなると何かやらないときかない。

仕方なく、濃いめのイリコ出汁を薄口醤油と梅酢で味付けしてゼリーで固めてみた。

これを試食させると、

「イクラの味がする! お父さんも食べてみてよ」

確かに!

「これからはイクラを食べたくなったら、これを作ったらいいね。イクラって高いんでしょ」

このゼリーマジ旨いっす。

冷静に考えたら、人工的に作った煮こごりですな。

2017年10月27日

伊佐山紫文102

仕事に加速度がつくときはこんなもので、公演が終わってまだ一週間も経っていないのに、はや次の仕事に取りかかっている。

角川の編集者だったころ以来じゃないか?

こんなに仕事をしているのは。

とにかく仕事しなきゃ。

昔は仕事をしていると妻に言われたものだ。

「キミ、最近仕事してる?」

「してるけど、なんで?」

「飯がマズイ」

はいはい、仕事をしてると、どうしても主夫業が疎かになるんでね。

今じゃ子供がいて、子供の世話に手を抜くわけにゃいかんから、こういうことも言われなくなった。

その子供は、先日の公演『恋の名残 新説・曽根崎心中』を観て、

「こういうのは教育上良くないだろ!」

だとさ。

かもね。

角川の編集者だったころ以来じゃないか?

こんなに仕事をしているのは。

とにかく仕事しなきゃ。

昔は仕事をしていると妻に言われたものだ。

「キミ、最近仕事してる?」

「してるけど、なんで?」

「飯がマズイ」

はいはい、仕事をしてると、どうしても主夫業が疎かになるんでね。

今じゃ子供がいて、子供の世話に手を抜くわけにゃいかんから、こういうことも言われなくなった。

その子供は、先日の公演『恋の名残 新説・曽根崎心中』を観て、

「こういうのは教育上良くないだろ!」

だとさ。

かもね。

2017年10月26日

伊佐山紫文101

公演が終わって早々に、次の仕事が入りました。

来年1月27日(土)に大阪市住之江区のオスカードリームで行われるイベントに参加し、

『新地の平和』

という音楽時代劇をやります。

これには旅行代理店のインバウンド担当者様をご招待したいと思っています。

インバウンド向けのコンテンツとして通用すると判断されれば、ディナーショーなどでのお座敷がかかるかも、という目論見です。

いくつの団体が参加し、どのような形の上演になるかなど、委細は未定ですが、決定次第、随時お知らせします。

個人的には、打ち上げの席でおぼろげな話が出て、3日後には台本が上がり、4日後にはもう日時も場所も決定という、このスピード感は成功の予感、アリアリです。

来年1月27日(土)に大阪市住之江区のオスカードリームで行われるイベントに参加し、

『新地の平和』

という音楽時代劇をやります。

これには旅行代理店のインバウンド担当者様をご招待したいと思っています。

インバウンド向けのコンテンツとして通用すると判断されれば、ディナーショーなどでのお座敷がかかるかも、という目論見です。

いくつの団体が参加し、どのような形の上演になるかなど、委細は未定ですが、決定次第、随時お知らせします。

個人的には、打ち上げの席でおぼろげな話が出て、3日後には台本が上がり、4日後にはもう日時も場所も決定という、このスピード感は成功の予感、アリアリです。

2017年10月26日

伊佐山紫文100

10/23に書かれたものです。

本日、55歳になりました。

『サザエさん』の磯野波平を越しました。

めでたいと同時に、身の引き締まる思いを抱きつつ、次の仕事に取りかかりたいと思います。

本日、55歳になりました。

『サザエさん』の磯野波平を越しました。

めでたいと同時に、身の引き締まる思いを抱きつつ、次の仕事に取りかかりたいと思います。

2017年10月22日

10/21公演無事に成功しました。

またしても台風の前日で風雨を免れました。

日頃の行いに自信ないけど、良かった。

私、浅川も不思議な婆さん、稗田阿礼を全う出来、本望です。

あまりにイメージ通りのキャストに、次が考えられない。

もう今年は休みます。休もうかなと思います。

機会あれば、この趣向の曽根崎心中を同じキャストで再演したいですね。

日頃の行いに自信ないけど、良かった。

私、浅川も不思議な婆さん、稗田阿礼を全う出来、本望です。

あまりにイメージ通りのキャストに、次が考えられない。

もう今年は休みます。休もうかなと思います。

機会あれば、この趣向の曽根崎心中を同じキャストで再演したいですね。

2017年10月22日

伊佐山紫文99

『恋の名残 新説・曽根崎心中』公演が終わりました。

今年最後の仕事だと、これが終わったらゆっくり休もうと思っていた。

部屋も片付けないといけないし、ビデオも観ないと、本も読まないと。

とにかく今回を乗り切ろう。

そしたらのんびりパラダイスが待ってる。

と、思っていた。

甘かった。

公演前日にすでに一本、脚本の仕事が入ったし、考えたら来月には大事なプレゼンがあるし、昨夜の打ち上げの席では何やら仕事らしきものが生まれそうだったし、のんびりどころじゃない。

おそらく明日からまた過密スケジュールで突っ走ることになると思います。

今後ともよろしくお願いいたします。

今年最後の仕事だと、これが終わったらゆっくり休もうと思っていた。

部屋も片付けないといけないし、ビデオも観ないと、本も読まないと。

とにかく今回を乗り切ろう。

そしたらのんびりパラダイスが待ってる。

と、思っていた。

甘かった。

公演前日にすでに一本、脚本の仕事が入ったし、考えたら来月には大事なプレゼンがあるし、昨夜の打ち上げの席では何やら仕事らしきものが生まれそうだったし、のんびりどころじゃない。

おそらく明日からまた過密スケジュールで突っ走ることになると思います。

今後ともよろしくお願いいたします。

2017年10月22日

伊佐山紫文98

昨日10/21に書かれたものです。

いよいよ本日『恋の名残 新説・曽根崎心中』の公演である。

これは私が初めて書いた関西弁の芝居であり、これを関西ネイティブの歌手がどう演じ、台詞を語るのか、昨年の初演の時はドキドキもので眺めていた。

その後いくつかの舞台を経て、関西弁でも違和感なく舞台が進むのを確認して、今回は稗田阿礼以外、すべて関西弁で書いた。

関西で関西人が関西人相手に演じるんだから当然じゃないか、と思われるかも知れないが、そう簡単な問題じゃない。

明治時代に「言文一致運動」というのが起きて、書き言葉を話し言葉に近づけようと、特に小説の文体の改良が行われた。

二葉亭四迷の『浮雲』などがその嚆矢とされるが、一読してわかる駄作である。

むしろ言文一致に逆らうようにして文語で書かれた森鴎外の『舞姫』や樋口一葉の諸作の方が作品として優れている。

文体は作品の要素ではあるが、作品そのものではない。

それが証拠に、名作は言語を越える。

翻訳しても名作は名作である。

それじゃあ、と、大阪の話を標準語で演じて観客が納得するかと言えば、それは違う。

標準語にすることで、何かが消える。

「いてはる」を「いらっしゃいます」に替えることで、そこにある大事な空気が消える。

大道具一式が消えるほどの、大事な何かが消えてしまう。

だったら、関西弁で書けよ、と言う話になるのだが、これがそうはいかない。

ここで関西弁の「言文一致」という問題が起きてくる。

簡単に「言文一致」と言うが、これは単に「話す」ように「書く」ことではない。

そんなに簡単なら、明治の一流の知識人たちがあれほどの苦悩をしたりはしない。

二葉亭四迷はロシア文学に通じていたし、師匠筋にあたるだろう坪内逍遙はイギリス文学の達人である。

「言文一致」は外国語をどのような日本語に訳すかという問題でもあったのである。

口語で書かれた外国語の作品を文語に訳して、それが翻訳と言えるのか?

彼等にとって外国の小説は「言文一致」の口語で書かれており、日本にはそのような口語は当時、存在していなかった。

実際には「言文一致」した言語などどこにも存在しないのだが、そんなことはどうでもいい。

彼等にとっては日本に口語が存在しないこと、それこそが問題だったのだ。

人間の内面を描くにふさわしい口語こそ、日本が近代化するに必要な言語なのだ、と。

これが「言文一致運動」の隠れた動機でもあった。

ここで簡単に「内面」という言葉を使ったが、これこそがヘーゲル哲学の、というより、近代哲学の根幹である。

人間の「内面」つまりは「心」の動きをどうとらえるか。

それは文語じゃ描ききれないでしょう。

やっぱ口語でしょう。

と言うことで、小説家の長い長い労苦の末に、今の小説や戯曲の「口語」が作られた。

この「口語」によって、日本人の「内面」や「心」は十全に描かれるようになった(という幻想を皆が共有した)。

だったら、関西人の「内面」は?

関西人の「心」は?

と、ここでこそ関西弁の「言文一致」が問題となってくるのだが(谷崎潤一郎の『卍』などの試みはあるものの)、困ったことに関西弁の「口語」はいまだない。

すべてこの場での書き言葉での創作となる。

それを演者が演じたとき、観客が観て聞いたとき、一つの関西世界が成立するのか、どうか。

それは、作品そのものが関西人の「内面」や「心」を描き切れているのか、という問題なのである。

九州出身の余所者である私には、息を殺して眺めるしかない。

今日もまた、そうやって息を殺して舞台袖から眺めていよう。

2017年10月22日

伊佐山紫文97

伊丹に越してきてから6年になる。

あれは息子が3歳になった年で、引越の時は大変だった。

危険だからと、息子と妻はママ友のところに泊まって、私一人、荷造りされたダンボールの林の中に寝た。

このダンボールの整理が甘かったものだから、荷ほどきに手間がかかり、まともな家事再開まで引っ越してから一月以上かかった。

というか、今でもまだ解いてない荷物もあって、引越継続中とも言えるのだが、それはそれ、とにかくもう、当時はてんやわんやだった。

まず、台所のガスが使えない。

ガス管のソケットがつながらない。

無理につなぐと犯罪になると言われ、新しいガスコンロを買うことになった。

規格が違うとか、同じ大阪ガスなのにそんなこと聞いてないぞ、と言いたくなるが、それはそれ。

とにかくウチは炊飯器は使わず全てガスだったから、飯も炊けない。

電磁調理器で炊いた生煮えのご飯を食べながら、通いたての幼稚園に子供を送り、部屋をなんとか整理した。

とにかく本が多い。

これでも相当処分したし、日田に送った本も1000冊以上あったはず。

若い頃から本に取り憑かれていたから。

もう、取り憑かれるとしか言いようがない。

一人の作家の本を読み出すと、もうその人の全作品を読まずにはいられない。

もちろん、読めるはずはないのだけれど、全集だけは買う。

買って読んでいるうちに飽きて、別の作家へと浮気する。

で、そっちも全集買い。

これが知識欲なのか、所有欲なのか、もはやよくわからない。

こうして部屋は書庫と化す。

書棚を観れば、若い頃から最近まで、関心の在りかが一目で分かる。

これを引っ越すとなると大変である。

古い本を処分するにしても、手で運ぶのも無理な量だし、結局はネットの古書店を利用することになる。

これが、安い。

あきれるほどに安い。

まず、私の書斎の本など、値段がつかない。

そりゃそうだ。

私が要らないのだから、人も要らない。

値段もつかない本を買う方が悪い。

ヘーゲルなど、奇跡的に値段がついて60円。

なのに、妻が買った、私から見れば死ぬほどアホとしか言いようのない女流作家のバカ本が400円!

あのな~、ヘーゲルの6倍以上もエライ作家がこの世におるのか!

みたいな。

それも仕方ない

私の書いた本など、アマゾンで1円だぞ。

値段がつくだけ有り難い。

まあ、それはそれ、そろそろ本も溜まってきた。

次の引越のことも考えて整理しないと。

あれは息子が3歳になった年で、引越の時は大変だった。

危険だからと、息子と妻はママ友のところに泊まって、私一人、荷造りされたダンボールの林の中に寝た。

このダンボールの整理が甘かったものだから、荷ほどきに手間がかかり、まともな家事再開まで引っ越してから一月以上かかった。

というか、今でもまだ解いてない荷物もあって、引越継続中とも言えるのだが、それはそれ、とにかくもう、当時はてんやわんやだった。

まず、台所のガスが使えない。

ガス管のソケットがつながらない。

無理につなぐと犯罪になると言われ、新しいガスコンロを買うことになった。

規格が違うとか、同じ大阪ガスなのにそんなこと聞いてないぞ、と言いたくなるが、それはそれ。

とにかくウチは炊飯器は使わず全てガスだったから、飯も炊けない。

電磁調理器で炊いた生煮えのご飯を食べながら、通いたての幼稚園に子供を送り、部屋をなんとか整理した。

とにかく本が多い。

これでも相当処分したし、日田に送った本も1000冊以上あったはず。

若い頃から本に取り憑かれていたから。

もう、取り憑かれるとしか言いようがない。

一人の作家の本を読み出すと、もうその人の全作品を読まずにはいられない。

もちろん、読めるはずはないのだけれど、全集だけは買う。

買って読んでいるうちに飽きて、別の作家へと浮気する。

で、そっちも全集買い。

これが知識欲なのか、所有欲なのか、もはやよくわからない。

こうして部屋は書庫と化す。

書棚を観れば、若い頃から最近まで、関心の在りかが一目で分かる。

これを引っ越すとなると大変である。

古い本を処分するにしても、手で運ぶのも無理な量だし、結局はネットの古書店を利用することになる。

これが、安い。

あきれるほどに安い。

まず、私の書斎の本など、値段がつかない。

そりゃそうだ。

私が要らないのだから、人も要らない。

値段もつかない本を買う方が悪い。

ヘーゲルなど、奇跡的に値段がついて60円。

なのに、妻が買った、私から見れば死ぬほどアホとしか言いようのない女流作家のバカ本が400円!

あのな~、ヘーゲルの6倍以上もエライ作家がこの世におるのか!

みたいな。

それも仕方ない

私の書いた本など、アマゾンで1円だぞ。

値段がつくだけ有り難い。

まあ、それはそれ、そろそろ本も溜まってきた。

次の引越のことも考えて整理しないと。

2017年10月20日

伊佐山紫文96

50肩がひどい。

肩こりは若い頃からあって、筋トレの後にストレッチをしっかりしなければ、疲労が積み重なって、ある日、突然、来る。

来てからが長い。

腰痛も同じ。

無理な筋トレのあと、突然来て、ずっと居座る。

この繰り返し。

眼精疲労も同じかな。

大丈夫かと思ってDVDを見続けると、突然、来る。

で、居座る。

そりゃもう、生物学的にはリタイアしているような年齢だから、色々来るんでしょうよ。

ただ、気持ちは30年前と同じだから、30年前の20代前半と同じように動こうとする。

それで、気持ちと身体とのギャップが出る。

身体イメージと現実とのギャップ。

まあ、典型的な初老ですわ。

それでも思うのは、若い頃の仕事は空振りばかりだったのに、今はけっこうな的中率で的に当たっている。

同じようなことを言いながら営業していても、である。

これこそ年の功というものかと思う。

出会う人がほとんど年下だから、とりあえず話だけは聞いてくれるようになった。

その積み重ねで人間関係が出来ていく。

出来てきた人間関係の上に仕事を重ねていく。

と言っても、まだまだ収益を上げるほどではないけれども、先方からのオファーも来るようになってきた。

ひとつひとつ、大事に育てて行きたい、と思う。

思うけれど、やはり、身体がついていかない。

疲れが残って、溜まる。

大阪と神戸とを行き来しながら、若い頃はこんなじゃなかったよな、と溜息をつく。

いや、若い頃も疲れていた、かな。

会社からはあれもこれもと要求され、こちらからも、あれもこれもと提案し、まるで自分で自分の首を絞めるかのように仕事をしていた。

肩こりと、腰痛と、胃痛を抱えながら締め切りに追われ、それでも同時に次の企画のアイデアを絞り出しつつ、打ち合わせと取材に奔走する日々。

あれ?

今とそう変わらんなぁ。

いや、決定的に違うのは、すべて自分で決めていると言うこと。

会社が決めたからする、のではなく、自分で決めて、自分でやっている。

だから、疲労の質が違う、と思う。

年齢的なものではなく、質的に違う。

と、思いたい。

とりあえず、仕事しなきゃ。

21日は本番だし。

肩こりは若い頃からあって、筋トレの後にストレッチをしっかりしなければ、疲労が積み重なって、ある日、突然、来る。

来てからが長い。

腰痛も同じ。

無理な筋トレのあと、突然来て、ずっと居座る。

この繰り返し。

眼精疲労も同じかな。

大丈夫かと思ってDVDを見続けると、突然、来る。

で、居座る。

そりゃもう、生物学的にはリタイアしているような年齢だから、色々来るんでしょうよ。

ただ、気持ちは30年前と同じだから、30年前の20代前半と同じように動こうとする。

それで、気持ちと身体とのギャップが出る。

身体イメージと現実とのギャップ。

まあ、典型的な初老ですわ。

それでも思うのは、若い頃の仕事は空振りばかりだったのに、今はけっこうな的中率で的に当たっている。

同じようなことを言いながら営業していても、である。

これこそ年の功というものかと思う。

出会う人がほとんど年下だから、とりあえず話だけは聞いてくれるようになった。

その積み重ねで人間関係が出来ていく。

出来てきた人間関係の上に仕事を重ねていく。

と言っても、まだまだ収益を上げるほどではないけれども、先方からのオファーも来るようになってきた。

ひとつひとつ、大事に育てて行きたい、と思う。

思うけれど、やはり、身体がついていかない。

疲れが残って、溜まる。

大阪と神戸とを行き来しながら、若い頃はこんなじゃなかったよな、と溜息をつく。

いや、若い頃も疲れていた、かな。

会社からはあれもこれもと要求され、こちらからも、あれもこれもと提案し、まるで自分で自分の首を絞めるかのように仕事をしていた。

肩こりと、腰痛と、胃痛を抱えながら締め切りに追われ、それでも同時に次の企画のアイデアを絞り出しつつ、打ち合わせと取材に奔走する日々。

あれ?

今とそう変わらんなぁ。

いや、決定的に違うのは、すべて自分で決めていると言うこと。

会社が決めたからする、のではなく、自分で決めて、自分でやっている。

だから、疲労の質が違う、と思う。

年齢的なものではなく、質的に違う。

と、思いたい。

とりあえず、仕事しなきゃ。

21日は本番だし。

2017年10月20日

伊佐山紫文95

明日は『恋の名残 新説・曽根崎心中』の公演である。

再演ではあるが、台詞も増えており、ラストも前回とは異なる。

絶対に楽しめる一編なので、是非会場まで足をお運び下さい。

今回使った楽曲はプッチーニ。

なかでもアリア「私のお父さん」は三回、歌詞を替えて使っている。

このアリアを知ったのは中学時代で、その頃、大分のテレビでは、天気予報のBGMとして、声なしに編曲されたものが流れていた。

私が高2、16歳のころからバックの映像が日田の三隈川になった。

いかにも清流といった趣の三隈川に架かる橋を、地元の男女高校生が楽しそうに亀山公園へと渡っていく。

実はこの高校生たちは皆、当時の私の科学部の友人である。

いかにも偶然に映り込んだようでいて、実際には何度も撮り直した、という。

部室にしていた化学室に飛び込んで来るなり、映った連中は上気した声でそのことを話すのだった。

ついさっき「君たち……」と声をかけられ、何度も何度も橋を渡った、と。

そして、いついつから放送される、と。

で、その日が来て、私もテレビにかぶりついた。

天気予報が始まり、三隈川が映り、一瞬!

本当に一瞬!

誰が映っているのか分からないほど遠く、小さく、短い。

それでも楽しそうな感じは伝わってくる。

青空の下にさやぐ三隈川と楽しそうな男女高校生と「私のお父さん」。

映像と音楽がマッチした、実に良い天気予報だった。

そして、なぜかあの時ふと思った。

この曲に歌詞を付けたい、と。

まさかそれから40年も後に、本当に歌詞を付けて、芝居も作って上演しようとは!

当時の将来設計はと言えば、まず愛媛大学に入って淡水の魚類学を学び、京都大学の大学院で博士号をとり、どこかの大学にポストを得て、のんびりと研究生活をしながらちょっと笑えるエッセイでも書いて暮らす、というもので、漠然とはしているがそれなりに筋は通っていた。

ところが大学に入り、残って研究を続けることの経済的難しさや、ポストが無いという絶対的事情がわかってくるにつれ、こんな将来などあり得ないことをハッキリとクリアに悟った。

悟ったとて、もう引き返すことなど出来るわけもない。

「二八(にはち、16歳)に帰るすべもなし」(北の都)と来ラァ!

で、紆余曲折、と言うか、ほとんど何一つ思い通りに行かぬまま、こうやってエッセイだけは、一文にもならぬながら書いている。

もう一つ、好きなように芝居も書いている。

今回も、原作にはない「お鈴」という遊女のキャラを入れて、社会的歴史的背景をクッキリと語らせた。

プッチーニだけに、『蝶々夫人』の「スズキ」から「鈴」を頂きました。

そうそう、2幕の冒頭には地唄も入ります。

これがもう、とにかく酔えます。

ラストも前回とは異なるものにした。

コテコテの人情モノ。

ちょっと吉本っぽい?

いえ、松竹です!(キリッ)

松竹衣装さんから、歌舞伎の『曽根崎心中』で使う本物のお初と徳兵衛の衣装を借りてきましたからね。

先日着付けに行って来ましたが、本物はすごい、の一言。

本物の衣装を着けての、谷さん、森井さんの熱唱となります。

これも見所・聞き所です。

再演ではあるが、台詞も増えており、ラストも前回とは異なる。

絶対に楽しめる一編なので、是非会場まで足をお運び下さい。

今回使った楽曲はプッチーニ。

なかでもアリア「私のお父さん」は三回、歌詞を替えて使っている。

このアリアを知ったのは中学時代で、その頃、大分のテレビでは、天気予報のBGMとして、声なしに編曲されたものが流れていた。

私が高2、16歳のころからバックの映像が日田の三隈川になった。

いかにも清流といった趣の三隈川に架かる橋を、地元の男女高校生が楽しそうに亀山公園へと渡っていく。

実はこの高校生たちは皆、当時の私の科学部の友人である。

いかにも偶然に映り込んだようでいて、実際には何度も撮り直した、という。

部室にしていた化学室に飛び込んで来るなり、映った連中は上気した声でそのことを話すのだった。

ついさっき「君たち……」と声をかけられ、何度も何度も橋を渡った、と。

そして、いついつから放送される、と。

で、その日が来て、私もテレビにかぶりついた。

天気予報が始まり、三隈川が映り、一瞬!

本当に一瞬!

誰が映っているのか分からないほど遠く、小さく、短い。

それでも楽しそうな感じは伝わってくる。

青空の下にさやぐ三隈川と楽しそうな男女高校生と「私のお父さん」。

映像と音楽がマッチした、実に良い天気予報だった。

そして、なぜかあの時ふと思った。

この曲に歌詞を付けたい、と。

まさかそれから40年も後に、本当に歌詞を付けて、芝居も作って上演しようとは!

当時の将来設計はと言えば、まず愛媛大学に入って淡水の魚類学を学び、京都大学の大学院で博士号をとり、どこかの大学にポストを得て、のんびりと研究生活をしながらちょっと笑えるエッセイでも書いて暮らす、というもので、漠然とはしているがそれなりに筋は通っていた。

ところが大学に入り、残って研究を続けることの経済的難しさや、ポストが無いという絶対的事情がわかってくるにつれ、こんな将来などあり得ないことをハッキリとクリアに悟った。

悟ったとて、もう引き返すことなど出来るわけもない。

「二八(にはち、16歳)に帰るすべもなし」(北の都)と来ラァ!

で、紆余曲折、と言うか、ほとんど何一つ思い通りに行かぬまま、こうやってエッセイだけは、一文にもならぬながら書いている。

もう一つ、好きなように芝居も書いている。

今回も、原作にはない「お鈴」という遊女のキャラを入れて、社会的歴史的背景をクッキリと語らせた。

プッチーニだけに、『蝶々夫人』の「スズキ」から「鈴」を頂きました。

そうそう、2幕の冒頭には地唄も入ります。

これがもう、とにかく酔えます。

ラストも前回とは異なるものにした。

コテコテの人情モノ。

ちょっと吉本っぽい?

いえ、松竹です!(キリッ)

松竹衣装さんから、歌舞伎の『曽根崎心中』で使う本物のお初と徳兵衛の衣装を借りてきましたからね。

先日着付けに行って来ましたが、本物はすごい、の一言。

本物の衣装を着けての、谷さん、森井さんの熱唱となります。

これも見所・聞き所です。

2017年10月20日

伊佐山紫文94

息子の小4時代が半分を過ぎた。

小4というのは色んな意味で節目になるようで、自分を振り返ってみても、この時期には大きな変化があったと思う。

まずは、その後の人生に決定的な影響を与えた、様々な作品に出会った。

漫画では『男おいどん』をはじめとする松本零士作品。

今の息子を観ていても、なぜ10歳の子供があんな大人な漫画にはまったのか、全く理解できない。

同じマガジンでの後継作品『ワダチ』だって、そんなに明るい話じゃない。

のに、完璧にハマった。

テレビでは『人造人間キカイダー』に完璧にハマった。

暗い、暗い、くら~~~~い話なのに、もう抜けられないのじゃないかと言うくらい、ハマった。

で、思うに、これらの作品の主人公たちは、どれも完璧ではない。

何かが欠けている。

『男おいどん』や『ワダチ』では容姿の美しさに欠けており、もちろん財力にも欠け、学歴もない。

『キカイダー』には完全な良心回路が欠けている。

これらはみな劣等コンプレックスのカタマリである。

で、振り返ってみれば、私自身、この頃から劣等感に苛まれるようになっていた。

ウチの家は他とは違う。

みたいな。

そして身体能力も他の子には一切かなわない。

なぜみんなはあんなに出来るのだろう。

みたいな。

とにかく出来ないづくしで、このままだと自分はどうなってしまうのだろう、と、そんな劣等感に苛まれていた。

発達心理学で言うところの社会化なんだろうとは思う。

家族関係から友人関係へと人間関係がシフトしていく中で、他の子との比較が始まる。

あの子はこれが出来るのに、なぜ自分は出来ないんだろう。

みたいな。

そこに劣等コンプレックスの主人公の物語がシンクロして、共感する。

単純な構図と言えば構図だが、それでも不思議なのは、なぜ私が10歳の時にこのような名作群が現れたのか、そのシンクロである。

まさにユングのシンクロニシシティとしか言いようがない。

息子も小4で、まあ、スクスクと育っているとは思うが、『男おいどん』や『キカイダー』が現れる気配もない。

脳天気にネットの動画を眺めて、ケタケタわらっているだけだ。

ただ、友人関係は替わり始め、幼稚園時代からの友人は遊びに来なくなった。

テンニエス風に言えば、ゲマインシャフト(与えられた関係)からゲゼルシャフト(選んだ関係)への移行は確実に始まっている。

あと半年しかない小4時代、この間に何が起きるのか、しっかり見守っていきたい。

小4というのは色んな意味で節目になるようで、自分を振り返ってみても、この時期には大きな変化があったと思う。

まずは、その後の人生に決定的な影響を与えた、様々な作品に出会った。

漫画では『男おいどん』をはじめとする松本零士作品。

今の息子を観ていても、なぜ10歳の子供があんな大人な漫画にはまったのか、全く理解できない。

同じマガジンでの後継作品『ワダチ』だって、そんなに明るい話じゃない。

のに、完璧にハマった。

テレビでは『人造人間キカイダー』に完璧にハマった。

暗い、暗い、くら~~~~い話なのに、もう抜けられないのじゃないかと言うくらい、ハマった。

で、思うに、これらの作品の主人公たちは、どれも完璧ではない。

何かが欠けている。

『男おいどん』や『ワダチ』では容姿の美しさに欠けており、もちろん財力にも欠け、学歴もない。

『キカイダー』には完全な良心回路が欠けている。

これらはみな劣等コンプレックスのカタマリである。

で、振り返ってみれば、私自身、この頃から劣等感に苛まれるようになっていた。

ウチの家は他とは違う。

みたいな。

そして身体能力も他の子には一切かなわない。

なぜみんなはあんなに出来るのだろう。

みたいな。

とにかく出来ないづくしで、このままだと自分はどうなってしまうのだろう、と、そんな劣等感に苛まれていた。

発達心理学で言うところの社会化なんだろうとは思う。

家族関係から友人関係へと人間関係がシフトしていく中で、他の子との比較が始まる。

あの子はこれが出来るのに、なぜ自分は出来ないんだろう。

みたいな。

そこに劣等コンプレックスの主人公の物語がシンクロして、共感する。

単純な構図と言えば構図だが、それでも不思議なのは、なぜ私が10歳の時にこのような名作群が現れたのか、そのシンクロである。

まさにユングのシンクロニシシティとしか言いようがない。

息子も小4で、まあ、スクスクと育っているとは思うが、『男おいどん』や『キカイダー』が現れる気配もない。

脳天気にネットの動画を眺めて、ケタケタわらっているだけだ。

ただ、友人関係は替わり始め、幼稚園時代からの友人は遊びに来なくなった。

テンニエス風に言えば、ゲマインシャフト(与えられた関係)からゲゼルシャフト(選んだ関係)への移行は確実に始まっている。

あと半年しかない小4時代、この間に何が起きるのか、しっかり見守っていきたい。

2017年10月19日

伊佐山紫文93

父親が開いた喫茶店の名前は「画廊喫茶ムンク」。

これからも分かるように、両親共に美術には並々ならぬ関心があった。

本棚には一冊数千円もするような西洋画の画集がずらりと並び、幼い私と弟は、その中から恐ろしい絵を探して楽しんでいた。

シュルレアリスムやダリに親しむのはもっとあと。

まずはボスやブリューゲルがお気に入りだった。

ボスの「快楽の庭」とかブリューゲルの「死の勝利」など、弟と眺めながらギャーギャー騒いでいたものだ。

どちらが多く怪物を探すか。

どちらが気色の悪い死体を探すか。

それにしても、こんな気色の悪いモノが美術なのか、芸術なのか。

ということで、大阪で開かれている『ブリューゲル「バベルの塔」展』に行ってきた。

ものすごい人かと思えばそうでもなく、じっくりボスやブリューゲルを観ることができた。

結論から言えば、この20年以上、運慶快慶の仏像を観まくり、琳派や浮世絵に親しんだ目で観れば、正直、ボスもブリューゲルも大したことない。

それでも、幼い頃に複製で観た絵を実物で見ると、何とも言えぬ感慨である。

ブリューゲルの「大きな魚が小さな魚を食べる」。

これも幼い頃、強烈な印象を受けた1枚である。

弱肉強食を寓意したもので、寓意そのものよりも、絵面の気色の悪さに惹かれた。

ああ、この原画(と言っても版画だが)を観る日が来ようものとは……

今回の目玉である「バベルの塔」は遠くから眺めることしか出来なかったが、その小ささに驚いた。

この小さいキャンバスによくこれだけの情報を詰め込んだこと!

それよりも、この小ささにもかかわらず、観るものを圧倒してくるこの構図!

これは、北斎がおそらく、やろうとして出来なかったことだろう。

琳派や浮世絵と西洋画の差。

それは「神」の存在だろうと思う。

神から観た視点で描けるかどうか。

神が脅威と感じるほどの圧倒的な存在感を、この小さなキャンバスに描き出すこと。

細部にまで細心の注意を払い、まるで今、そこで工事が行われているかのように描き出す。

天上の神から観て「これはヤバイ」と思わすような勤勉さで進む工事。

漆喰で全身真っ白になりながら、それでも進む工事。

煉瓦はつるべで次々と上に運ばれてるし。

この現場ではもちろん、同一の言語で指揮命令系統が動いており、言語こそが「バベルの塔」の工事を進める要である。

だからこそ、神は、言語をバラバラにする。

現場では意思疎通が出来なくなり、工事は中断し、神の地位は安泰になる。

なんともムチャクチャな神ではあるが、仕方ない。

一神教の神とは、まあ、こういうものだし。

そんな神がいない日本で「バベルの塔」が描かれなかったのは当然だろう。

会場の出口近くで上演されている解説映画を観るため、急いで最前列に座ったら、隣に妻が座ってきた。

入り口で別れ、勝手に好きなのを好きなだけ観ていたはずなのに、偶然。

結婚して30年、外見だけでなく、行動様式も似てきたということか。

あまりのことに顔を見合わせて、一瞬、お互い「ククッ」と笑った。

これからも分かるように、両親共に美術には並々ならぬ関心があった。

本棚には一冊数千円もするような西洋画の画集がずらりと並び、幼い私と弟は、その中から恐ろしい絵を探して楽しんでいた。

シュルレアリスムやダリに親しむのはもっとあと。

まずはボスやブリューゲルがお気に入りだった。

ボスの「快楽の庭」とかブリューゲルの「死の勝利」など、弟と眺めながらギャーギャー騒いでいたものだ。

どちらが多く怪物を探すか。

どちらが気色の悪い死体を探すか。

それにしても、こんな気色の悪いモノが美術なのか、芸術なのか。

ということで、大阪で開かれている『ブリューゲル「バベルの塔」展』に行ってきた。

ものすごい人かと思えばそうでもなく、じっくりボスやブリューゲルを観ることができた。

結論から言えば、この20年以上、運慶快慶の仏像を観まくり、琳派や浮世絵に親しんだ目で観れば、正直、ボスもブリューゲルも大したことない。

それでも、幼い頃に複製で観た絵を実物で見ると、何とも言えぬ感慨である。

ブリューゲルの「大きな魚が小さな魚を食べる」。

これも幼い頃、強烈な印象を受けた1枚である。

弱肉強食を寓意したもので、寓意そのものよりも、絵面の気色の悪さに惹かれた。

ああ、この原画(と言っても版画だが)を観る日が来ようものとは……

今回の目玉である「バベルの塔」は遠くから眺めることしか出来なかったが、その小ささに驚いた。

この小さいキャンバスによくこれだけの情報を詰め込んだこと!

それよりも、この小ささにもかかわらず、観るものを圧倒してくるこの構図!

これは、北斎がおそらく、やろうとして出来なかったことだろう。

琳派や浮世絵と西洋画の差。

それは「神」の存在だろうと思う。

神から観た視点で描けるかどうか。

神が脅威と感じるほどの圧倒的な存在感を、この小さなキャンバスに描き出すこと。

細部にまで細心の注意を払い、まるで今、そこで工事が行われているかのように描き出す。

天上の神から観て「これはヤバイ」と思わすような勤勉さで進む工事。

漆喰で全身真っ白になりながら、それでも進む工事。

煉瓦はつるべで次々と上に運ばれてるし。

この現場ではもちろん、同一の言語で指揮命令系統が動いており、言語こそが「バベルの塔」の工事を進める要である。

だからこそ、神は、言語をバラバラにする。

現場では意思疎通が出来なくなり、工事は中断し、神の地位は安泰になる。

なんともムチャクチャな神ではあるが、仕方ない。

一神教の神とは、まあ、こういうものだし。

そんな神がいない日本で「バベルの塔」が描かれなかったのは当然だろう。

会場の出口近くで上演されている解説映画を観るため、急いで最前列に座ったら、隣に妻が座ってきた。

入り口で別れ、勝手に好きなのを好きなだけ観ていたはずなのに、偶然。

結婚して30年、外見だけでなく、行動様式も似てきたということか。

あまりのことに顔を見合わせて、一瞬、お互い「ククッ」と笑った。

2017年10月19日

伊佐山紫文92

父親が開いた喫茶店の名前は「画廊喫茶ムンク」。

これからも分かるように、両親共に美術には並々ならぬ関心があった。

本棚には一冊数千円もするような西洋画の画集がずらりと並び、幼い私と弟は、その中から恐ろしい絵を探して楽しんでいた。

シュルレアリスムやダリに親しむのはもっとあと。

まずはボスやブリューゲルがお気に入りだった。

ボスの「快楽の庭」とかブリューゲルの「死の勝利」など、弟と眺めながらギャーギャー騒いでいたものだ。

どちらが多く怪物を探すか。

どちらが気色の悪い死体を探すか。

それにしても、こんな気色の悪いモノが美術なのか、芸術なのか。

ということで、大阪で開かれている『ブリューゲル「バベルの塔」展』に行ってきた。

ものすごい人かと思えばそうでもなく、じっくりボスやブリューゲルを観ることができた。

結論から言えば、この20年以上、運慶快慶の仏像を観まくり、琳派や浮世絵に親しんだ目で観れば、正直、ボスもブリューゲルも大したことない。

それでも、幼い頃に複製で観た絵を実物で見ると、何とも言えぬ感慨である。

ブリューゲルの「大きな魚が小さな魚を食べる」。

これも幼い頃、強烈な印象を受けた1枚である。

弱肉強食を寓意したもので、寓意そのものよりも、絵面の気色の悪さに惹かれた。

ああ、この原画(と言っても版画だが)を観る日が来ようものとは……

今回の目玉である「バベルの塔」は遠くから眺めることしか出来なかったが、その小ささに驚いた。

この小さいキャンバスによくこれだけの情報を詰め込んだこと!

それよりも、この小ささにもかかわらず、観るものを圧倒してくるこの構図!

これは、北斎がおそらく、やろうとして出来なかったことだろう。

琳派や浮世絵と西洋画の差。

それは「神」の存在だろうと思う。

神から観た視点で描けるかどうか。

神が脅威と感じるほどの圧倒的な存在感を、この小さなキャンバスに描き出すこと。

細部にまで細心の注意を払い、まるで今、そこで工事が行われているかのように描き出す。

天上の神から観て「これはヤバイ」と思わすような勤勉さで進む工事。

漆喰で全身真っ白になりながら、それでも進む工事。

煉瓦はつるべで次々と上に運ばれてるし。

この現場ではもちろん、同一の言語で指揮命令系統が動いており、言語こそが「バベルの塔」の工事を進める要である。

だからこそ、神は、言語をバラバラにする。

現場では意思疎通が出来なくなり、工事は中断し、神の地位は安泰になる。

なんともムチャクチャな神ではあるが、仕方ない。

一神教の神とは、まあ、こういうものだし。

そんな神がいない日本で「バベルの塔」が描かれなかったのは当然だろう。

会場の出口近くで上演されている解説映画を観るため、急いで最前列に座ったら、隣に妻が座ってきた。

入り口で別れ、勝手に好きなのを好きなだけ観ていたはずなのに、偶然。

結婚して30年、外見だけでなく、行動様式も似てきたということか。

あまりのことに顔を見合わせて、一瞬、お互い「ククッ」と笑った。

これからも分かるように、両親共に美術には並々ならぬ関心があった。

本棚には一冊数千円もするような西洋画の画集がずらりと並び、幼い私と弟は、その中から恐ろしい絵を探して楽しんでいた。

シュルレアリスムやダリに親しむのはもっとあと。

まずはボスやブリューゲルがお気に入りだった。

ボスの「快楽の庭」とかブリューゲルの「死の勝利」など、弟と眺めながらギャーギャー騒いでいたものだ。

どちらが多く怪物を探すか。

どちらが気色の悪い死体を探すか。

それにしても、こんな気色の悪いモノが美術なのか、芸術なのか。

ということで、大阪で開かれている『ブリューゲル「バベルの塔」展』に行ってきた。

ものすごい人かと思えばそうでもなく、じっくりボスやブリューゲルを観ることができた。

結論から言えば、この20年以上、運慶快慶の仏像を観まくり、琳派や浮世絵に親しんだ目で観れば、正直、ボスもブリューゲルも大したことない。

それでも、幼い頃に複製で観た絵を実物で見ると、何とも言えぬ感慨である。

ブリューゲルの「大きな魚が小さな魚を食べる」。

これも幼い頃、強烈な印象を受けた1枚である。

弱肉強食を寓意したもので、寓意そのものよりも、絵面の気色の悪さに惹かれた。

ああ、この原画(と言っても版画だが)を観る日が来ようものとは……

今回の目玉である「バベルの塔」は遠くから眺めることしか出来なかったが、その小ささに驚いた。

この小さいキャンバスによくこれだけの情報を詰め込んだこと!

それよりも、この小ささにもかかわらず、観るものを圧倒してくるこの構図!

これは、北斎がおそらく、やろうとして出来なかったことだろう。

琳派や浮世絵と西洋画の差。

それは「神」の存在だろうと思う。

神から観た視点で描けるかどうか。

神が脅威と感じるほどの圧倒的な存在感を、この小さなキャンバスに描き出すこと。

細部にまで細心の注意を払い、まるで今、そこで工事が行われているかのように描き出す。

天上の神から観て「これはヤバイ」と思わすような勤勉さで進む工事。

漆喰で全身真っ白になりながら、それでも進む工事。

煉瓦はつるべで次々と上に運ばれてるし。

この現場ではもちろん、同一の言語で指揮命令系統が動いており、言語こそが「バベルの塔」の工事を進める要である。

だからこそ、神は、言語をバラバラにする。

現場では意思疎通が出来なくなり、工事は中断し、神の地位は安泰になる。

なんともムチャクチャな神ではあるが、仕方ない。

一神教の神とは、まあ、こういうものだし。

そんな神がいない日本で「バベルの塔」が描かれなかったのは当然だろう。

会場の出口近くで上演されている解説映画を観るため、急いで最前列に座ったら、隣に妻が座ってきた。

入り口で別れ、勝手に好きなのを好きなだけ観ていたはずなのに、偶然。

結婚して30年、外見だけでなく、行動様式も似てきたということか。

あまりのことに顔を見合わせて、一瞬、お互い「ククッ」と笑った。

2017年10月18日

是非おこしください。

10/21土曜ムラマツリサイタルホール新大阪

クラシック音楽劇「恋の名残 新説 曽根崎心中」

お問い合わせ夙川座0798558297

クラシック音楽劇「恋の名残 新説 曽根崎心中」

お問い合わせ夙川座0798558297

2017年10月18日

是非おいでくださいませ。

10/21土曜15時から新大阪での曽根崎心中!

是非おこしください。ご連絡は、0798558297夙川座

昨日、衣装合わせしてきました。

お初と徳兵衛です。

是非おこしください。ご連絡は、0798558297夙川座

昨日、衣装合わせしてきました。

お初と徳兵衛です。

2017年10月15日

伊佐山紫文91

私の伯母、ヒデコシャンは数々の逸話を残している。

生涯、芥川賞を狙い続け、読売新聞には「永遠の文学少女」として、その半生が紹介されたりもした。

この人もまた、天才に人生を狂わされた一人だった。

弟、つまりは私の父が15かそこらで詩壇にデビューし、最年少で新日本文学会の会員になり、田舎ではスターになっていく中で、自分も、と思い込んでも仕方ない。

世は戦後、詩と天才と才女の時代である。

機会さえあれば、自分も、と思うのも当然である。

ただ、問題なのは、それをず~~~~~~~~~っと思い続け、戦後などとっくに終わり、第三の新人も内向の世代も老人になって、芥川賞がもはや子供や芸人の作文に落ちぶれ果ててもなお、ず~~~~~~~~~っと思い続けたことである。

才女としてデビューする夢は、最高齢で芥川賞を受賞する夢へと横滑りし、書けもしない小説を書き続け、何一つ完成することなく、逝った。

それでもなにがしかの才能はあったと思う。

だから江藤淳などはヒデコシャンの手紙には丁寧に返事を書いていた。

自殺の前日の日付の葉書は、おそらく江藤淳の最期の手紙だと思う。

その江藤淳が評価していた誰かの小説の名前が思い出せないヒデコシャン、

「ほら、あれ、なんやったかねぇ、なんとなく暮らしてる」

「はぁ?」

「何となく暮らしてる、とかいう小説あるじゃろうが」

「私小説で?」

「そんなんじゃねえって、江藤淳がえらい褒めた、最近の」

「江藤淳が褒めた?」

「そう。何となく暮らしてる、とか、なんとか」

「わからんねぇ」

「芥川賞の候補にもなった」

「まさか、『なんとなく、クリスタル』のこつかい」

「そうそう、それ!」

『なんとなく、クリスタル』が「何となく暮らしてる」とは、なんという素晴らしい変換、批評精神の発露に恐れ入るが、これだけじゃない。

親戚に「源ちゃん」と呼ばれる人がいたのだが、この人が素晴らしく頭が良いと噂なのだという。

「源ちゃんちゃ、インテリちゅう噂バイ」

「源ちゃんが? なんで?」

「本屋で、インテリ源ちゃんち、みんなが言うのを聞いたバイ」

「インテリ源ちゃん?」

「そう」

「それ、ロシア語でインテリゲンツィアのことじゃなく?」

「あ、かもしれん、それバイ」

「インテリゲンツィア」が「インテリ源ちゃん」とは恐れ入る。

田舎のインテリなんて、まさにそういうものかもしれぬと、思わず膝を打つ。

素晴らしい批評精神の発露で、芥川賞を取れずに逝ったのが悔やまれる。

生涯、芥川賞を狙い続け、読売新聞には「永遠の文学少女」として、その半生が紹介されたりもした。

この人もまた、天才に人生を狂わされた一人だった。

弟、つまりは私の父が15かそこらで詩壇にデビューし、最年少で新日本文学会の会員になり、田舎ではスターになっていく中で、自分も、と思い込んでも仕方ない。

世は戦後、詩と天才と才女の時代である。

機会さえあれば、自分も、と思うのも当然である。

ただ、問題なのは、それをず~~~~~~~~~っと思い続け、戦後などとっくに終わり、第三の新人も内向の世代も老人になって、芥川賞がもはや子供や芸人の作文に落ちぶれ果ててもなお、ず~~~~~~~~~っと思い続けたことである。

才女としてデビューする夢は、最高齢で芥川賞を受賞する夢へと横滑りし、書けもしない小説を書き続け、何一つ完成することなく、逝った。

それでもなにがしかの才能はあったと思う。

だから江藤淳などはヒデコシャンの手紙には丁寧に返事を書いていた。

自殺の前日の日付の葉書は、おそらく江藤淳の最期の手紙だと思う。

その江藤淳が評価していた誰かの小説の名前が思い出せないヒデコシャン、

「ほら、あれ、なんやったかねぇ、なんとなく暮らしてる」

「はぁ?」

「何となく暮らしてる、とかいう小説あるじゃろうが」

「私小説で?」

「そんなんじゃねえって、江藤淳がえらい褒めた、最近の」

「江藤淳が褒めた?」

「そう。何となく暮らしてる、とか、なんとか」

「わからんねぇ」

「芥川賞の候補にもなった」

「まさか、『なんとなく、クリスタル』のこつかい」

「そうそう、それ!」

『なんとなく、クリスタル』が「何となく暮らしてる」とは、なんという素晴らしい変換、批評精神の発露に恐れ入るが、これだけじゃない。

親戚に「源ちゃん」と呼ばれる人がいたのだが、この人が素晴らしく頭が良いと噂なのだという。

「源ちゃんちゃ、インテリちゅう噂バイ」

「源ちゃんが? なんで?」

「本屋で、インテリ源ちゃんち、みんなが言うのを聞いたバイ」

「インテリ源ちゃん?」

「そう」

「それ、ロシア語でインテリゲンツィアのことじゃなく?」

「あ、かもしれん、それバイ」

「インテリゲンツィア」が「インテリ源ちゃん」とは恐れ入る。

田舎のインテリなんて、まさにそういうものかもしれぬと、思わず膝を打つ。

素晴らしい批評精神の発露で、芥川賞を取れずに逝ったのが悔やまれる。

2017年10月14日

伊佐山紫文90

印刷に関してはウルサイんです。

学生時代にはプリンターは18ドットが主流だったのに24ドットのビジネス用を買って同人誌を出したし、フリーになってからはDTPにこだわってきた。

DTPというのは、デスクトップパブリッシングの略で、自分で編集し、印刷し、出版までデスクトップでやってしまおうというもの。

と言うのも、学生時代から青年期まで、革命とか変革とか、そういう、近代のトチ狂った世界にあこがれを抱いていたもので、フランス革命やロシア革命が実はパンフレットによってなされたと聞けば、自分でも権力とは無縁なパンフレットを作って流布できる力を持たねばと、収入のほとんどをつぎ込んでDTPの機材を揃えた次第。

動機は狂っていたにせよ、方向性は間違っていなかった。

24ドットのプリンター導入によって読みやすく作られた同人誌は地元の書店にも置いてもらえ、それをきっかけに若手の新聞記者との付き合いも出来た。

発行部数百部の同人誌であっても、メディアは人との出会いを連れて来るものだと、この時はじめて知った。

その後、関西に出てきて、コピーライターとして印刷屋の下請けの仕事もやるようになり、デザインも勉強して、自前のパンフレットを何冊も作った。

それが好評で書き下ろしの単行本の出版にもつながったのだから、地道な努力は続けていくもんだと思う。

かく、印刷にウルサイ私が最近唸っているのが、ラクスルである。

よくもまあ、こんな値段で、この速さで、この仕上がりで、上げてくるものだ。

今回もチラシとチケットはラクスルに出した。

チラシはデザイナーにデザインを依頼し、上がってきたデータをラクスルに入稿して印刷、出来上がったら送ってくる。

これが素晴らしい仕上がりで、これが1枚3円程度とはとても思えない。

カラーコピーでは1枚30円して、画質も荒い。

しかも紙を選べない。

ラクスルは紙を選べる上、おそらくきちんと色分解を経たオフセットの画質である。

チケットのデザインは私がやっている。

若い頃に勉強したデザインやDTPソフトの知識が今になって役に立っている。

それにしても……

バブルのまっただ中、仕事が倍々ゲームで増えていくことを前提に買ったマッキントッシュⅡと印刷機とDTPソフト。

当時、全部で数百万したぞ。

それがいっこうに仕事は増えず、取引先は次々と倒産して、あっと言う間に開店休業状態に。

その頃出した本も売れなかったし。

まあ、不景気な話になるのでよすが、とにかく色々なことをやった。

で、先日、ラクスルから、A4に4枚ずつ印刷されたチケットが届いた。

それをカッターで切り離していると、息子が、

「それって、ふつう機械でやるんじゃねえの?」

「バカ言え、手でやるのがいちばん綺麗なんだよ」

実際にはそうでもないんだが、負け惜しみ。

同人誌時代に培ったカッター技術の応用ですわ。

とにかく楽な時代になった。

学生時代にはプリンターは18ドットが主流だったのに24ドットのビジネス用を買って同人誌を出したし、フリーになってからはDTPにこだわってきた。

DTPというのは、デスクトップパブリッシングの略で、自分で編集し、印刷し、出版までデスクトップでやってしまおうというもの。

と言うのも、学生時代から青年期まで、革命とか変革とか、そういう、近代のトチ狂った世界にあこがれを抱いていたもので、フランス革命やロシア革命が実はパンフレットによってなされたと聞けば、自分でも権力とは無縁なパンフレットを作って流布できる力を持たねばと、収入のほとんどをつぎ込んでDTPの機材を揃えた次第。

動機は狂っていたにせよ、方向性は間違っていなかった。

24ドットのプリンター導入によって読みやすく作られた同人誌は地元の書店にも置いてもらえ、それをきっかけに若手の新聞記者との付き合いも出来た。

発行部数百部の同人誌であっても、メディアは人との出会いを連れて来るものだと、この時はじめて知った。

その後、関西に出てきて、コピーライターとして印刷屋の下請けの仕事もやるようになり、デザインも勉強して、自前のパンフレットを何冊も作った。

それが好評で書き下ろしの単行本の出版にもつながったのだから、地道な努力は続けていくもんだと思う。

かく、印刷にウルサイ私が最近唸っているのが、ラクスルである。

よくもまあ、こんな値段で、この速さで、この仕上がりで、上げてくるものだ。

今回もチラシとチケットはラクスルに出した。

チラシはデザイナーにデザインを依頼し、上がってきたデータをラクスルに入稿して印刷、出来上がったら送ってくる。

これが素晴らしい仕上がりで、これが1枚3円程度とはとても思えない。

カラーコピーでは1枚30円して、画質も荒い。

しかも紙を選べない。

ラクスルは紙を選べる上、おそらくきちんと色分解を経たオフセットの画質である。

チケットのデザインは私がやっている。

若い頃に勉強したデザインやDTPソフトの知識が今になって役に立っている。

それにしても……

バブルのまっただ中、仕事が倍々ゲームで増えていくことを前提に買ったマッキントッシュⅡと印刷機とDTPソフト。

当時、全部で数百万したぞ。

それがいっこうに仕事は増えず、取引先は次々と倒産して、あっと言う間に開店休業状態に。

その頃出した本も売れなかったし。

まあ、不景気な話になるのでよすが、とにかく色々なことをやった。

で、先日、ラクスルから、A4に4枚ずつ印刷されたチケットが届いた。

それをカッターで切り離していると、息子が、

「それって、ふつう機械でやるんじゃねえの?」

「バカ言え、手でやるのがいちばん綺麗なんだよ」

実際にはそうでもないんだが、負け惜しみ。

同人誌時代に培ったカッター技術の応用ですわ。

とにかく楽な時代になった。

2017年10月13日

伊佐山紫文89

息子が突然、

「お父さんにお願いがあるんだけど」

「何?」

「お母さんと仲良くしてよ」

「ええ? 仲良くしてるよ」

「たまにギャーギャー言わしてるじゃないか」

「お母さんを?」

「そう」

「それはお母さんが勝手にキレてるんやんか」

「だから、キレさせないでよ、ウルサイから」

「じゃあ、頼む相手が違うだろ。お母さんにキレないでって頼めよ」

「それでキレたら、よけいウルサイだろ」

子供は良く観てるなぁ、と思う。

なんか最近夫婦ともに忙しく、お互いに疲れていて、下らないことでギャーギャーになることが何度もあったから。

まあ、その下らないレベルが息子にも伝わるんだろうな。

掃除器のコンセントを抜いて精米器に差し替え精米していたら、妻が掃除を再開。

なのに掃除器は電源が入っておらず、空振り。

「なんで黙って抜くのよッ!」

「そもそも台所の電源からとってるのがオカシイだろ!」

「だったら、こっちからとる!」

ガサゴソガサゴソ。

本やら書類やらを除けてコンセントを掘り出している。

「コンセントの前に書類やら何やら置いてるからこうなるんだろ!」

「ウルサイ! ウルサイ、ウルサイ!」

息子がたまらず割って入る。

「下らないことでケンカするなよ!」

まあ、確かにこんな下らないことでギャーギャーは、おっしゃるとおり良くない。

考えましょう。

考えてみれば、ウチの両親も色々とムチャクチャだったが、子育て中の部屋は良く片付いていた。

居間にはソファがあって、絨毯が敷かれ、妙なモノが床に落ちてはいなかった。

だから私と弟は走り回って遊んでいたのだし、友達も呼んで大騒ぎした。

あんなこと、今の家では到底出来ない。

やらせられない。

下の階の人もいるし。

私も大学院からプー太郎時代までは部屋を良く片付けていて、友人達にその綺麗さを驚かれたものだ。

夜になると、その綺麗な部屋に友人達がたむろし、夕食を500円で提供してイサヤマ定食と言われたものだ。

毎夜毎夜、ウチに来れば誰かいるし、女の子もいるかも知れないし、男は必ずいるしで、男も女も集まって酒飲みながら、下らないバカ話に花を咲かせ、キャーキャーのギャーギャーのなか、いくつもの愛が生まれ、いくつもの愛が消え、すべて遠い幻となった。

だから、息子に言っておく。

どんなに下らない言い争いに聞こえても、下らなければ下らないほど、それはコミュニケーションなんだから。

我慢しなさい。

「お父さんにお願いがあるんだけど」

「何?」

「お母さんと仲良くしてよ」

「ええ? 仲良くしてるよ」

「たまにギャーギャー言わしてるじゃないか」

「お母さんを?」

「そう」

「それはお母さんが勝手にキレてるんやんか」

「だから、キレさせないでよ、ウルサイから」

「じゃあ、頼む相手が違うだろ。お母さんにキレないでって頼めよ」

「それでキレたら、よけいウルサイだろ」

子供は良く観てるなぁ、と思う。

なんか最近夫婦ともに忙しく、お互いに疲れていて、下らないことでギャーギャーになることが何度もあったから。

まあ、その下らないレベルが息子にも伝わるんだろうな。

掃除器のコンセントを抜いて精米器に差し替え精米していたら、妻が掃除を再開。

なのに掃除器は電源が入っておらず、空振り。

「なんで黙って抜くのよッ!」

「そもそも台所の電源からとってるのがオカシイだろ!」

「だったら、こっちからとる!」

ガサゴソガサゴソ。

本やら書類やらを除けてコンセントを掘り出している。

「コンセントの前に書類やら何やら置いてるからこうなるんだろ!」

「ウルサイ! ウルサイ、ウルサイ!」

息子がたまらず割って入る。

「下らないことでケンカするなよ!」

まあ、確かにこんな下らないことでギャーギャーは、おっしゃるとおり良くない。

考えましょう。

考えてみれば、ウチの両親も色々とムチャクチャだったが、子育て中の部屋は良く片付いていた。

居間にはソファがあって、絨毯が敷かれ、妙なモノが床に落ちてはいなかった。

だから私と弟は走り回って遊んでいたのだし、友達も呼んで大騒ぎした。

あんなこと、今の家では到底出来ない。

やらせられない。

下の階の人もいるし。

私も大学院からプー太郎時代までは部屋を良く片付けていて、友人達にその綺麗さを驚かれたものだ。

夜になると、その綺麗な部屋に友人達がたむろし、夕食を500円で提供してイサヤマ定食と言われたものだ。

毎夜毎夜、ウチに来れば誰かいるし、女の子もいるかも知れないし、男は必ずいるしで、男も女も集まって酒飲みながら、下らないバカ話に花を咲かせ、キャーキャーのギャーギャーのなか、いくつもの愛が生まれ、いくつもの愛が消え、すべて遠い幻となった。

だから、息子に言っておく。

どんなに下らない言い争いに聞こえても、下らなければ下らないほど、それはコミュニケーションなんだから。

我慢しなさい。

2017年10月13日

伊佐山紫文

息子が最近「本気」という言葉を口にするようになった。

これはもう、原因ははっきりしていて、

「お父さんの本気でハンバーグ作ってよ」というので、それなら、と、「本気」で作ったハンバーグがむちゃくちゃ美味しかったことに由来する。

いつものうちのハンバーグはフードプロセッサーで材料を全部ガーッと混ぜて成形して作るから、歯ごたえはあるけれど、ジューシーじゃない。

焼いた肉団子という感じ。

なのにテレビじゃ、ハンバーグと言えば肉汁がどうのこうのとジューシーさばかりが強調される。

そういうのを作れ、と。

作りますよ、じゃあ「本気」で。

別に難しいわけじゃない。

刻んだタマネギをレンジにかけて水分を飛ばして冷まし、牛乳と溶き卵とスープでふやかしたパン粉と合挽ミンチに混ぜ込む。

この合挽ミンチがくせ者で、マズイのはとことんマズイ。

とくに解凍モノは牛肉がパサパサする。

おそらくは脂身を相当に混ぜ込んで冷凍しているから、焼くと、肉汁という名の油が流れ出てしまう。

結果、ボソボソする。

ボソボソ、パサパサをごまかすために、ゼラチンを使ったりなんだりと工夫が要る。

そういうのが面倒なので、うちは関西スーパーの冷凍なしの合挽ミンチを使う。

少々高いけれど、味がまるで違う。

フライパンも、最近流行りのスキレットという厚めの鉄板で焼く。

高温が維持されるので水蒸気が絶えることなく、焦げ付かない。

味付けは、肉に混ぜ込んだ味噌。

牛乳でパン粉をふやかすときに一緒に混ぜておく。

これで格段に肉が旨くなる。

この味噌も実は手作り。

煮た大豆と買ってきた麹をヨーグルトメーカーで発酵させて作る。

通常の味噌より塩分濃度が薄いので、熟成させず、すぐに食べきる。

うちは通常の味噌汁から麻婆豆腐、ハンバーグに至るまで、すべてこの味噌を使い、だいたい3週間でなくなる。

黒豆を使うと若干渋みが出るが、まあ、そこはそれ、好みの問題。

で、本気のハンバーグが焼き上がる。

大人はこれをおかずに木綿豆腐を。

1個も食べれば充分。

息子は、

「最低でも5個は食べたい」

と言い、実際、そのくらいは食べる。

ほとんどはカサ増しのタマネギやパン粉なんだが、肉汁と味噌とトマトケチャップの黄金トリオの味で食べさせる。

これがお父さんの「本気」だ。

参ったか!

これはもう、原因ははっきりしていて、

「お父さんの本気でハンバーグ作ってよ」というので、それなら、と、「本気」で作ったハンバーグがむちゃくちゃ美味しかったことに由来する。

いつものうちのハンバーグはフードプロセッサーで材料を全部ガーッと混ぜて成形して作るから、歯ごたえはあるけれど、ジューシーじゃない。

焼いた肉団子という感じ。

なのにテレビじゃ、ハンバーグと言えば肉汁がどうのこうのとジューシーさばかりが強調される。

そういうのを作れ、と。

作りますよ、じゃあ「本気」で。

別に難しいわけじゃない。

刻んだタマネギをレンジにかけて水分を飛ばして冷まし、牛乳と溶き卵とスープでふやかしたパン粉と合挽ミンチに混ぜ込む。

この合挽ミンチがくせ者で、マズイのはとことんマズイ。

とくに解凍モノは牛肉がパサパサする。

おそらくは脂身を相当に混ぜ込んで冷凍しているから、焼くと、肉汁という名の油が流れ出てしまう。

結果、ボソボソする。

ボソボソ、パサパサをごまかすために、ゼラチンを使ったりなんだりと工夫が要る。

そういうのが面倒なので、うちは関西スーパーの冷凍なしの合挽ミンチを使う。

少々高いけれど、味がまるで違う。

フライパンも、最近流行りのスキレットという厚めの鉄板で焼く。

高温が維持されるので水蒸気が絶えることなく、焦げ付かない。

味付けは、肉に混ぜ込んだ味噌。

牛乳でパン粉をふやかすときに一緒に混ぜておく。

これで格段に肉が旨くなる。

この味噌も実は手作り。

煮た大豆と買ってきた麹をヨーグルトメーカーで発酵させて作る。

通常の味噌より塩分濃度が薄いので、熟成させず、すぐに食べきる。

うちは通常の味噌汁から麻婆豆腐、ハンバーグに至るまで、すべてこの味噌を使い、だいたい3週間でなくなる。

黒豆を使うと若干渋みが出るが、まあ、そこはそれ、好みの問題。

で、本気のハンバーグが焼き上がる。

大人はこれをおかずに木綿豆腐を。

1個も食べれば充分。

息子は、

「最低でも5個は食べたい」

と言い、実際、そのくらいは食べる。

ほとんどはカサ増しのタマネギやパン粉なんだが、肉汁と味噌とトマトケチャップの黄金トリオの味で食べさせる。

これがお父さんの「本気」だ。

参ったか!

最近の記事

11月21日日曜日大阪で上方ミュージカル! (7/24)

リモート稽古 (7/22)

11月21日(日)大阪にて、舞台「火の鳥 晶子と鉄幹」 (7/22)

茂木山スワン×伊佐山紫文 写真展 (5/5)

ヘアサロン「ボザール」の奇跡 (2/28)

ヘアサロン「ボザール」の奇跡 (2/26)

ヘアサロン「ボザール」の奇跡 (2/25)

yutube配信前、数日の会話です。 (2/25)

初の、zoom芝居配信しました! (2/24)

過去記事

最近のコメント

notebook / 9月16土曜日 コープ神戸公演

岡山新選組の新八参上 / 9月16土曜日 コープ神戸公演

notebook / ムラマツリサイタルホール新・・・

山岸 / 九州水害について

岡山新選組の新八参上 / 港都KOBE芸術祭プレイベント

お気に入り

ブログ内検索

QRコード

アクセスカウンタ

読者登録